□ 刘奇叶

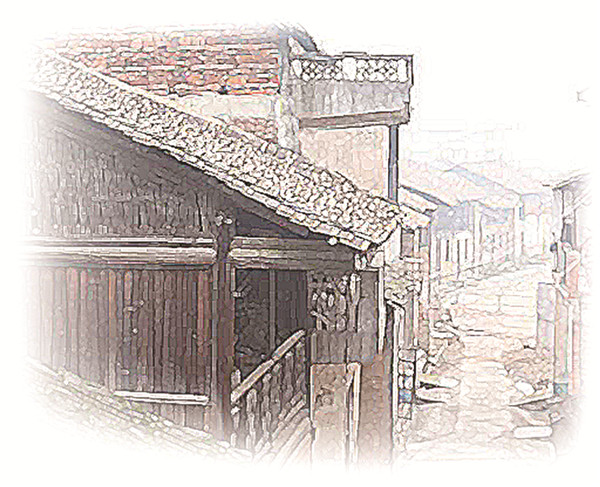

我眼中的朱亭,色调苍茫,凝重沉静。近日再次踏足朱亭,突然有了一种渊涵感,那何止是几点朱亭?宛如那长长的又悄无声息的麻石古街、麻石马道,那滚滚北逝的湘江之水……

朱亭,一个因朱熹而得名的小集圩,一座穿越千年历史的古镇。

过往闪耀于人们眼中的,不仅仅是历史人文景观之古街古建筑,也不止于历史文物遗址。我默默踏上古镇古桥古道,弯腰拾遗一个个古史典故。

据当地老人说,朱亭原名蒲湾,临湘江有港,港内弯曲多滩涂,此地也因多生芦苇和香蒲得名。宋乾道二年,理学家朱熹偕友人张栻同游南岳,路经古镇时,趁兴作诗一首:“下马驱车过野桥,桥西一路上云霄。我来自有平生志,不用移文远见招。”张栻见了,也作诗曰:“便请行从马迹桥,何须乘鹤簉从校。殷勤底事登临去,不为山僧苦见招。”后朱熹应其弟子之求,就在浩瀚湘江岸边以芦苇结亭讲学,达数月之久。后来人们为记此事,遂将蒲湾更名为朱亭镇,以纪念朱子留此讲学一事。

又说原朱子阁上的匾额,题写的是“朱停”二字,传说是一位姓朱的榜眼所书,大概是日后众人求简方便,而书成“朱亭”沿袭至今。为了纪念朱熹、张栻古镇之游,人们还在沿港街蔡家码头上方,建了一座跨港桥,取名“朱张桥”。

而在码头之上,又建有一座“一苇亭”,并有楹联云:“车停朱子,榻下陈藩”“昔贤曾一宿,古镇历千秋”。可见朱、张二人,早已为朱亭深深地刻录了渊渊神韵和文化印记。

镇北里许,濒江山丘之上,昔有朱子门生钟震所建的主一书院,又称紫阳殿。至清道光26年改建,改名为龙潭书院,据说由左宗棠亲书匾字。镇南狮子山腰,现镇政府之左侧,就是有名的祖师殿,上下三进,雕龙画柱,殿内佛像成列,终日香烟萦绕。这千年古刹,以及寺中的梵音晚钟,无不以神韵的表迹,穆穆地、幽幽地,在山林江畔缭绕盘旋,吸引着南来北往的人们。在古刹前若干级古道旁,长有一株庞大古树,枝虬干挺,高耸入云,目睹此番景象,又让人感到高高的石梯,派势的庙宇,以及排列坐落并默默无言的尊尊佛像,还有暮色中悠悠响起的梵音晚钟,无一不在昭示着一种潜入人心底的指引。这是一种心灵的响应,一种思想的碰撞,一种精神的暗合和一种身心得以放松、得以着落的惬意舒畅感觉。

游离晃悠之际,一位随行老者指着坡上那株古樟,娓娓道来一个又一个传奇故事。一说这株古樟已年长1800岁;二说古樟颇有一番来历。相传东汉末年间,三国纷争,刘备袭取荆州后,张飞率部溯湘江而上,泊朱亭,牵马登岸,战马即系于古樟之上,丈八蛇矛也依于树,随后,张飞入殿焚香,逾时不出。忽然间,其马长鸣不止,咆哮欲飞。张飞闻声奔出非常惊异,便解缰登鞍。战马一跃而起,驮着张飞泅江而去,刚抵彼岸,吴兵已追入朱亭古镇。后人因有此段掌故流传,赋予古樟“系马樟”“依矛樟”之说。朱亭古镇,因此又多了一个珍贵的文化符号……

佐证朱亭文化渊涵的故事枚不胜数。许多揽胜景观和传说,都披上了一层神秘神奇的色彩,于是才有了朱亭这动听的名字和诗情画意般的史话。正因为如此,走进朱亭,与其去逐流舞动那份喧嚣和燥热,不如除却觥筹交错和人头攒动,一个人轻轻地叩访朱熹、张栻、张飞们旅泊朱亭之魂……