眼下,文化创意产品不断涌现——

2017年,故宫博物院文创产品实现10亿元销售额;

打开贺卡,“跳”出两个轿夫抬着一顶轿子,这样的立体贺卡,售价5欧元还供不应求;

著名京剧《苏三起解》用英语表演,演员们感觉有点别扭,但外国友人们却乐在其中;

熊大、熊二、光头强,中国的卡通人物纷纷说起“洋文”,成为外国小朋友的“座上宾”……

一年前的5月4日,在巴黎国际博览会上,省政协主席李微微为来自湖南的“乡home”设计产品点赞。

未来,文化产业如何更好地发展?如何用创意和科技包装文化产品,走向国外市场?日前,湘声报约请部分省政协委员,畅谈文化产业的新趋势、文化“活”起来的新实践、文化崛起的新路径。

省政协委员围绕文化产业话题畅所欲言。

湘声报记者 闫利鹏/摄

文化产业需增强阵地意识

在省政协委员、当代艺术家舒勇看来,现在的文化产业,必须适应新时代的新要求。

“文化产业必须自觉增强文化阵地意识。”舒勇说,从价值观的角度来看,人类命运共同体具有特别了不起的世界意义。文化工作者对此的责任和担当,就是在意识上把文化产业上升到文化阵地,再通过文化阵地来催生新的文化产业。

立体书深受少年儿童的喜爱。

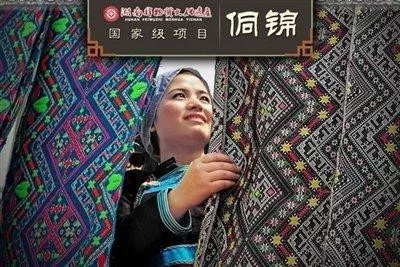

对中国传统文化的市场价值,省政协委员、省总商会副会长、湖南奔腾文创集团董事长王中燕深有感触:“我们有一个专门供出口的立体书项目,采用的全是中国的文化元素,如京剧等,一打开立体书,就有一个京剧里的青衣跳出来,或者‘跳’出两个轿夫抬着一台轿子,这种不到1元人民币成本的贺卡,可以卖到5欧元。”

“我们卖出去的其实是中国的传统文化。”王中燕解释,其中的关键是要采用西方的表现手法,成为西方体验学习中国文化的一种方式,动手然后动脑,让视觉引发触觉。

文创产品活起来卖出去

2017年,故宫博物院推出的胶带、扇子等文创产品,实现了一年10亿元的销售额、半年近8000万元的利润,吹响了博物馆进军文创产品界的号角。

利用博物馆里的非物质文化遗产,衍生出新的更多的产品,为文创产业的快速发展提供了“弯道超车”的可能。“目前,博物馆最好的文创产品还是展览。” 省政协委员、省博物馆党委书记、副馆长李建毛透露,展览时效果好的,其衍生文创产品就能卖得好。

“博物馆衍生产品发展前景非常好,我们不能将非物质文化遗产放在博物馆里藏起来,一定要变成日用品,让它们活起来。” 省政协委员、省委宣传部副部长杨金鸢认为,衍生产品的开发,不是简单的复制,而是一种创造,一定要加入时代元素,借助科技力量,符合年轻人的需求。

“无论是活起来,还是走出去,核心问题是要能卖得出去。”杨金鸢说。

“要卖出去,卖得多,就要做到大雅大俗,茶叶就是大雅大俗之物。” 省政协委员、宜章莽山木森森茶业有限公司总经理谭凤英认为,产品必须借力文化,主动走“文化+”的路径,茶叶要走出国门,就必须以文化来熏陶。

茶叶

提升文化转化能力

“如何让国内220v的电器,在国外110v的电源上正常使用?” 省政协委员、省科学技术协会党组书记、副主席刘小明以这个问题,引出了文化转化的大课题。

一本科普读物的两次再创作,让刘小明印象深刻:三峡移民搬迁时,为了保护文物,由院士专家们写了一本科普读物。但老百姓,特别是中学生都看不懂专业术语,于是又请人用通俗易懂的语言进行了再次创作,才达到了很好的科普效果。

“文化产品到另一个国家,必须接受另一个国家的方式;文化艺术变成文化产品,必须符合产品的内在规律。”刘小明认为,要加强与国外艺术家的合作,要加强文化与科技的结合,这样才能根本解决转换的问题。

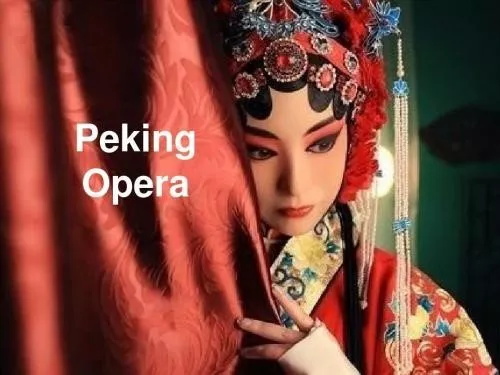

“艺术也如同此理,必须与时俱进。”省政协委员、省京剧保护传承中心一级演员张璇介绍,用英语表演京剧《苏三起解》,很多人都会问,这还是京剧吗?但国外朋友们就是喜欢看。

转化并不容易。省政协委员、湖南华强文化科技有限公司总经理任海平介绍,立足中国传统文化根基,拥有方特主题乐园、《熊出没》等系列方特动漫和文化产品等业务的华强方特集团,一路走的都是“让文化插上科技的翅膀”之路。

《熊出没》剧照

“从文化到产品,要经过我们专业的创意院、专门研究将创意与现代科技相结合的研究院,还有设计院、电影公司等。只有专业化精细化的分工,才能确保我们的产品被大众接受。”任海平说,与国外相比,我们的制作已没有差距,主要是文化认同的差距。

END

文|湘声