1921年,瑞典地质学家安特生在河南渑池仰韶村遗址的发掘,标志着科学的田野考古学在中国的开始。

2021年10月,由国家文物局指导,中国考古学会、中国文物报社主办的“百年百大考古发现”公布,湖南的道县玉蟾岩遗址、澧县城头山遗址、里耶古城遗址、长沙马王堆汉墓等4项入选。

中国百年考古,为何是它们代表湖南?从它们当中发掘了什么,揭示了什么?还有什么待解之谜?现在为您一一介绍。

道县玉蟾岩遗址

隔世幽香飘万年

距今1.4万年前的水稻,距今1.8万年前的陶器——仅这两点,就让道县玉蟾岩遗址具有了全球范围内的划时代意义。

位于道县寿雁镇白石寨村的玉蟾岩,被当地人俗称“蛤蟆洞”,这里似乎是湖南考古的“阿里巴巴山洞”——1993年11月,省文物考古研究所原所长袁家荣首次带队发掘玉蟾岩,先是发现了古陶片,更惊喜的是,在筛洗最后两袋土时,发现了两粒炭化的稻壳。

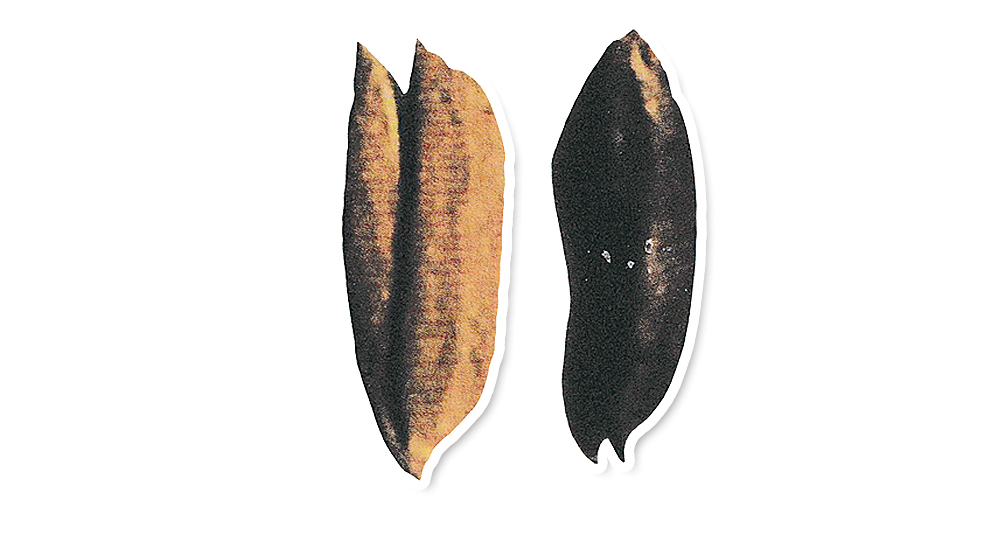

▲玉蟾岩遗址发现的炭化稻谷

▲玉蟾岩遗址发现的炭化稻谷

先后经历1993年、1995年、2004、2005年等4次考古发掘,玉蟾岩遗址都发掘出了世界上最早的栽培稻标本和最早的陶制品,令世界瞩目。2001年6月,玉蟾岩被列入20世纪中国100项重大考古发现之一。

玉蟾岩陶器的发现,改变了考古界将“陶器的存在作为新石器时代的特征标志”的单一标准。2009年6月,美国《国家科学院学报》刊载的文章中指出,玉蟾岩出土的陶片距今1.4—2.1万年,这比世界大多数地方发现的陶片都要早好几千年,也标志着玉蟾岩人在旧石器时代晚期就发明了陶器。

每颗仅重0.03克的炭化水稻,堪称世界上最轻的一件文物,却有着极重的分量。经专家鉴定,它们为古栽培种,尚保留野生稻、籼稻及粳稻的综合特征,这是目前世界上发现最早的人工古栽培稻标本。

稻作农业起源,一直随着考古发现而新论不断。很长一段时间内,有学者认为水稻起源于印度,直到1973年浙江余姚河姆渡出土距今7000年的炭化稻谷,比印度早了2000年;1988年澧县彭头山遗址发现大量掺杂在陶片里的稻壳,距今约9000年,湖南史前水稻首次吸引世界目光。

玉蟾岩发现1.4万年前的水稻之后,一系列湖南稻作考古发现接踵而至:1995年澧县八十垱遗址出土了近万粒距今8000多年的炭化水稻,1996年澧县城头山遗址发现了距今约6500年的世界最早之一古稻田;1999年澧县丁家岗遗址发现了大溪文化早中期明确用于天神地祇祭祀的大量炭化稻米;2006年澧县鸡叫城遗址发现了大量炭化谷糠和完整的灌溉系统。

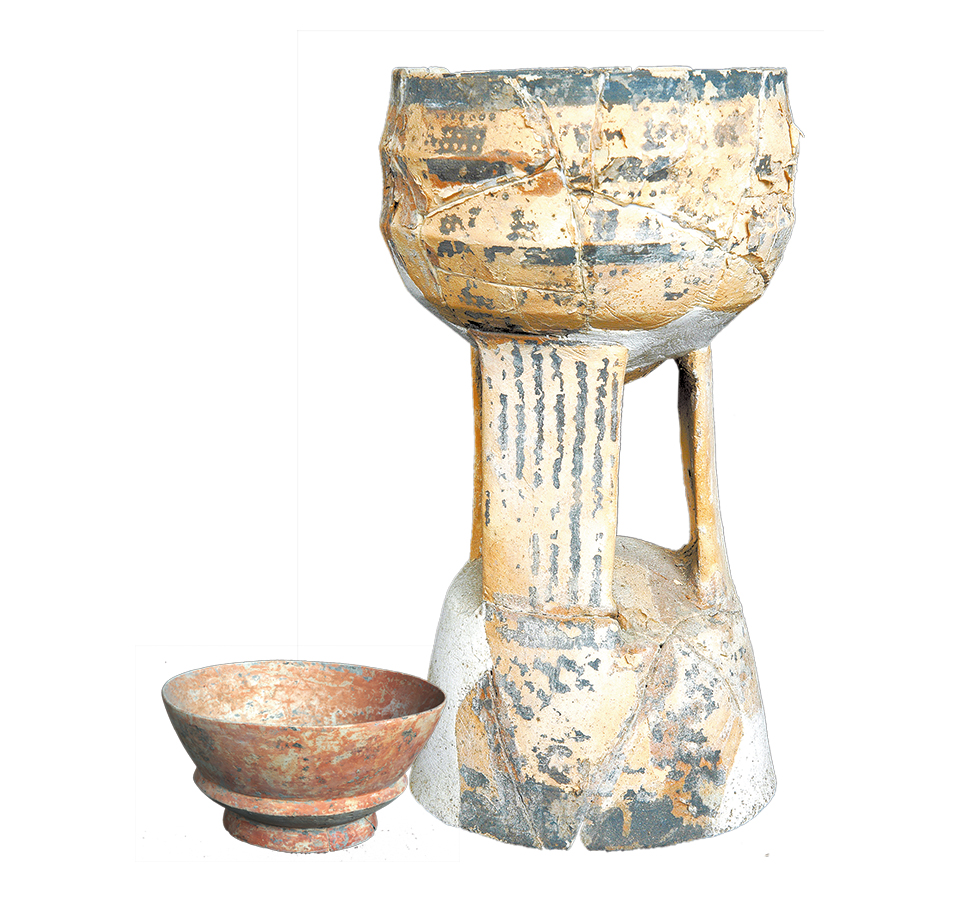

▲玉蟾岩遗址复原的釜形陶器

这些考古成果,为破解水稻起源之谜提供了清晰图谱——以澧阳平原为代表的长江中游地区,是世界水稻的起源与传播中心之一。但从玉蟾岩到澧阳平原,稻作文明究竟是如何传播的?湖南会不会发现更古老的稻作遗存?这些谜团还有待考古学家进一步发现。

不容置疑的是,有了水稻,农业获得快速发展,人口得以迅速增长,其后数千年中,湖湘大地迸发出勃勃生机。

澧县城头山遗址

古城之光耀澧阳

6300年前中国最古老的城、6500年前世界上最早的水稻田之一、5800年前最早最完整的大型祭坛——当古城文明的曙光在城头山初现,中华文明5000年及其起源于黄河流域的定论也有了新的考量。

位于澧县县城西北10公里处的城头山,其实并不是山,而是澧阳平原上的一个高岗。几千年来,人们在此精耕细作,稻菽飘香,埋在高岗下的古代文明被遗忘。

直到1979年,澧县文物专干在车溪乡南岳村发现了一处高出地面一两米的土岗,通过初步勘察认为这是一座古城。1991年到1998年,时任省文物考古研究所所长何介钧作为总领队,主持对城头山连续进行了7次发掘,中国最早的城终于被打开。

城头山古城遗址占地18.7公顷,海拔约40米,略呈圆形,城垣外圆直径340米,内圆直径325米,围绕城垣的护城河宽30至50米。历时7年的发掘,揭示出了城头山的4次修筑过程,还发现了不同文化时期的作坊区、居住区、公共墓地、祭坛、道路和其他辅助设施。

令人惊喜的是,遗址中还发现了保存完好的6500年前的水稻田,这成为长江中游稻作农业成熟的见证。

如今,城头山被视为中国文明起源最初的坐标,其延续2000年的文化堆积,是长江中游地区史前文明起源与发展的见证。在城头山古城未确证之前,中国已知最早的一座城为仰韶文化晚期筑造的河南郑州西山古城,距今约5300年。而城头山则将中国古城出现的时间往前一推就是1000年。

▲城头山遗址出土的彩陶杯和红陶碗

▲城头山遗址出土的彩陶杯和红陶碗

考古学家认为,城头山与古埃及金字塔,具有比肩的古城文化历史,距今都有6300年。不同的是,城头山先民那时已围壕聚居,并开始种植水稻,而埃及法老王朝从公元前3100年起才变得确凿,遗迹只是墓室,不像城头山有完整的城。

1992年和1997年对城头山遗址的发掘,分别因揭示出屈家岭文化时期的城垣和早至汤家岗文化时期的水稻田,均被评为当年的“全国十大考古发现”,并入选“中国20世纪100项考古大发现”。

石家河文化时期,澧阳平原的人文重心开始向东边更开阔的地带转移,建起了一座规模更大的鸡叫城。直到距今4000年左右,包括鸡叫城在内的长江流域的古城都神秘消失。是什么黯淡了这里的文明之光?仍是未解之谜。

里耶古城遗址

秦时岁月出古井

当3万多枚秦简在龙山县里耶古城的一口古井中被发现后,这个湘西边城的宁静被打破了。这些秦简全景式地展现了秦代县政运行及社会生活,是继秦始皇兵马俑发掘之后大秦帝国的又一惊世大发现。

2002年4月,为配合碗米坡水电站建设,省文物考古研究所会同州、县文物部门,对里耶古城进行了大规模的抢救性考古发掘,在城区一号井内发现秦代简牍3.7万余枚,内容为官署档案,涉及社会生活的各个方面。这批简牍的数量,远远超出中国过去所出土的秦简的总和。

这些简牍上明确地写着秦代的日期,“迁陵”这个地名频繁出现,考古学家判定,里耶就是秦代的迁陵县城。

里耶地处湘、鄂、渝、黔四省市交界处,有酉水通航,自古以来就是商旅往来的繁华市镇。学者考证后认为,秦末农民战争烽烟四起,驻守里耶的秦兵仓皇之中将数万枚秦简投入井中,并企图放火将其销毁(出土秦简有被火烧过的残迹),但因井中缺氧,火无法充分燃烧,才使这段历史至今依然鲜活。

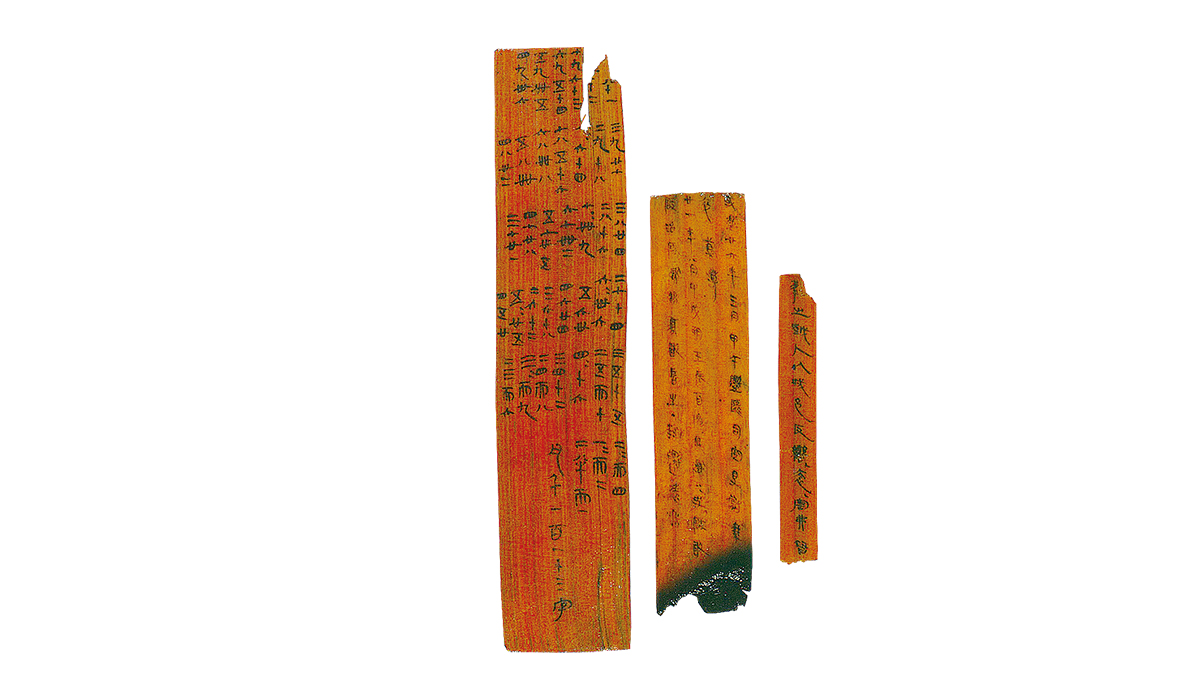

▲里耶秦简

▲里耶秦简

“二半而一,一二而二,二二而四……六八四十八……九九八十一。”一枚通身赭黄的秦简上,完整的乘法口诀清晰可见。专家证实,这是中国乘法口诀表最早的实物证明。作为秦朝洞庭郡迁陵县的衙门档案,里耶秦简内容涉及人口、田地、赋税、仓储、邮递、军备、司法、医药等各方面。

短短15年的大秦帝国,语焉不详的史料,留下了无数历史之谜。里耶秦简的发现,改写和填补了《史记》《汉书》中有关秦朝历史的大片空白,最大限度地复活还原了秦朝县政情况,学界由此提出“北有西安兵马俑,南有里耶秦简牍”之说,有学者甚至认为其学术价值堪与殷墟甲骨和敦煌文书媲美。里耶古城及出土秦代简牍,被评为2002年全国十大考古新发现之一。

内容丰富的秦简,在解开历史谜团的同时,也为学者们带来了新的困惑。一枚里耶秦简上写着“迁陵以邮行洞庭”,大意是迁陵的邮件发往洞庭。但《史记》中明确记载,秦始皇把天下分为36郡,其中并无洞庭郡,《汉书》中也未提及洞庭郡,而《史记》中多次出现的黔中郡,在秦简牍中却没有丝毫记载。

洞庭郡究竟在什么地方?是否就是黔中郡?里耶秦简中的许多历史疑问,一旦解开,将使人们对于中国第一个大一统王朝有更深入的认识。

长沙马王堆汉墓

千年一梦惊天下

宛如梦中的千年遗容,是湖南省博物馆的镇馆之宝。

1971年12月底,位于长沙市东郊的马王堆,一个部队医院在建防空洞时,工人发现了遇明火呈蓝色火焰的磷火。消息传到省博物馆后,考古人员经过初步发掘发现了墓葬,但他们没有料到,20世纪世界最重大的考古发现之一即将重现天日。

▲马王堆汉墓出土的朱地彩绘棺

▲马王堆汉墓出土的朱地彩绘棺

1972年首先被发掘的是一号墓,在发掘工作进行4个月后,这座千年古墓的最大秘密被打开——一具2100多年前的女尸,外形完整,面容清晰可辨,头发光鲜,手指脚趾纹路清晰,皮肤湿润,肌肉有弹性,四肢关节可以活动,用手指在尸体腹部及胳膊等部位按下去,肌肉很快又弹起来,并恢复原状,这是世界上首次发现的湿尸。

在此前棺内文物的清理中,曾发现一枚“妾辛追”的骨质印章,考古学家由此知道了这具女尸名为辛追。随后二号墓和三号墓的发掘证明,马王堆汉墓是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬。

薄如蝉翼的素纱单衣、精美绝伦的漆器、诡谲奇幻的T形帛画、最古版本的《老子》、最古老的医书《五十二病方》、最古老的天文书《五星占》……马王堆保存完好的墓葬结构及出土的3000多件珍贵文物,是2000多年前汉代生活方式、丧葬观念的完整呈现,在中国考古学史、纺织史、医学史、美术史、书法史等方面都具有极其重要的学术地位。

▲马王堆汉墓出土的素纱单衣

▲马王堆汉墓出土的素纱单衣

马王堆古墓挖掘后,随着报刊与广播的公开报道,以及由北京科影拍摄的《考古新发现》《西汉古尸研究》等影片公映,国内外迅速掀起了一股声势浩大的“马王堆热”。时任日本首相田中角荣在参观完马王堆汉墓后,提出希望能得到女尸的一根头发,被婉言回绝了。

1973年,马王堆二号墓和三号墓挖掘时,由周恩来总理亲自挂帅,亲点专家组名单,并批示在长沙建立了当时全亚洲最好的文物存放仓库,恒温恒湿,能抗九级地震。

马王堆汉墓被誉为汉初历史文明的标杆,学者们认为其可媲美埃及法老图坦卡蒙陵。多年来,尽管地下文物不断面世,但马王堆汉墓在诸多领域的独一无二,使它的文化光芒依然丝毫不减。

马王堆帛书还将有什么重大发现?T型帛画中还隐藏着什么秘密?作为丞相夫人的辛追,墓葬规格为何远远高出丈夫和儿子?……马王堆汉墓的未解之谜,一直吸引着海内外学者在不断探寻。

文 | 政协融媒记者 刘敏婕

学术顾问 郭伟民 吴顺东