湘西世界地质公园位于武陵山脉腹地,地跨湘西土家族苗族自治州六县一市,总面积2710平方公里。这里山水奇秀峻险,地质遗迹丰富多彩,被誉为“寒武金钉、岩溶奇观”。

近年来,湘西世界地质公园始终坚持“在保护中开发,在开发中保护,坚持保护第一”的开发原则,科学保护利用民族文化和地质遗迹两大资源,大力发展全域旅游,促进一二三产业融合发展,走上了旅游开发带动地方经济、助力乡村振兴的绿色低碳高质量发展之路。如今的湘西世界地质公园已成为淌金流银的时代地标,一幅公园美、旅游兴、村民富的乡村振兴崭新画卷正徐徐展开。

“四色”资源锻造世界品牌

世界地质公园,一个史诗般的名字。根据联合国教科文组织相关文件解释,是指以其地质科学意义、珍奇秀丽的地质景观为主,融合自然景观与人文景观而建立的自然公园。它完美诠释了人与自然和谐相处的真实内涵,也与世界遗产、人与生物圈保护区共同构成了联合国教科文组织三大品牌。而建立地质公园的主要目的有三个:保护地质遗迹,普及地学知识,开展旅游促进地方经济发展。

湘西世界地质公园以岩溶地貌景观为主体,完整记录了湘西地质历史演化过程,也展示出了绿、红、橙、金四色资源优势。

从地质遗迹分布广度来看,湘西世界地质公园是绿色和红色的,象征着生命和希望、激情与奔放。园区拥有91处珍贵的地质遗迹点,时间跨度从寒武纪到第四纪,记录了湘西大地上生命的起源和演化。公园不仅拥有全球寒武系标准层型剖面——古丈阶与排碧阶“金钉子”,以三叶虫为代表的古生物化石也记录了寒武纪生命大爆发。同时,公园里还分布着世界上规模最大的奥陶纪红色碳酸盐岩石林,出露面积达到84平方公里。

非物质文化遗产——厄巴舞。

非物质文化遗产——厄巴舞。

从生态资源丰度来看,湘西世界地质公园是橙色的,象征着快乐与活力。蔚为壮观的“切割高原型岩溶台地—峡谷群”在这里形成发育。国家Ⅰ级保护植物8种,国家Ⅱ级保护植物17种,中生代孑遗植物“活化石”古水杉也依然生活在这片大地上。而按动物地理区划,公园地处我国三大动物地理区的交汇地带,因生态环境保存相对完好,为中华秋沙鸭、金雕等野生动物的生存、繁殖提供了优良的场所,是具有全球意义的我国生物多样性热点地区之一。

从文化资源厚度来看,湘西世界地质公园是金色的,象征着古老和珍贵。地处土家族和苗族等少数民族聚居地的公园,孕育出了苗族鼓舞、土家哭嫁等别具一格的民族风俗,摆手舞、毛古斯等门类繁多的民族艺术,苗族银饰、土家织锦等别具一格的民族服饰,酸鱼、腊肉等风味独特的民族饮食,石头屋、吊脚楼等顺应自然的建筑风格。

“四色”彰显了湘西世界地质公园独特的地学、美学价值。2017年,湘西土家族苗族自治州委、州政府举全州之力,踏上了申报湘西世界地质公园之路。在申报过程中,湘西州先后投入10多亿元资金,对公园的地质遗迹进行有效保护,对公共服务设施进行大规模提升改造,对人民群众的居住条件和环境进行改善和治理,不仅推动了脱贫攻坚,更为乡村振兴打下了坚实的基础。2020年7月7日,联合国教科文组织执行局第209次会议通过决议,湘西世界地质公园成功加入联合国教科文组织世界地质公园网络。2个月后,湘西世界地质公园正式揭碑,全新进入旅游市场,成为湘西旅游新的热点。

排碧阶“金钉子”。

古丈阶“金钉子”。

地学旅游盘活资源禀赋

“来湘西,可以触摸四亿年前的石头,见证地球的年轮,看五彩的岩石、多彩的土壤,和大地孕育出来的独特建筑形态、生活形态、民族文化、地域文化,这一切,让湘西成为真正的人与自然和谐共生的乐园。”这是中国地质科学院岩溶地质研究所高级工程师张远海的评价,生动精辟地概括了湘西世界地质公园的优势所在。

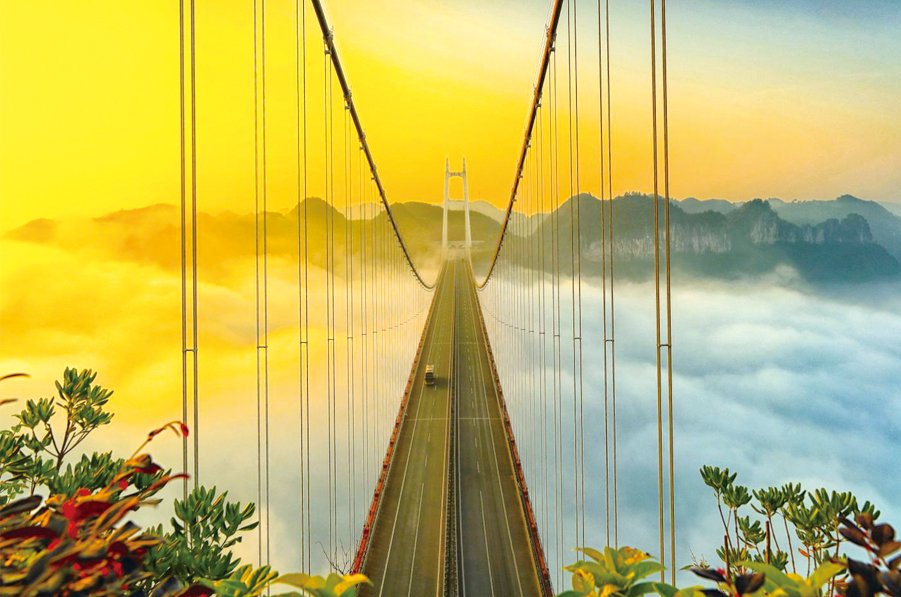

公园内的矮寨·十八洞·德夯大峡谷旅游区有了世界地质公园这块“金字招牌”的支撑更是如虎添翼,2021年6月成功创建国家5A级旅游景区。为进一步丰富景区文旅内涵,助力乡村振兴,景区对外推出“探秘矮寨奇观”研学游课程,该课程分为湘西文化、峡谷探究、路桥奇观和古城故事4部分,通过对“金钉子”、峡谷等地质遗迹的实地考察、互动体验等方式,进一步讲好湘西地质演化的“神奇故事”,景区旅游越来越火,返乡工作的人越来越多。坐龙峡景区大力开发“一季一特色”模式,以“春来采茶、夏来避暑、秋来赏枫、冬来赏雪”的四季特色与民族文化相结合,打造精品旅游景点,涌现出了40余家优质土家民宿和30余家农家乐,带动了村民在家门口就业创业。

一个个景区的生动实践,充分发挥了地质公园的吸纳、带动作用,让当地群众在核心景区从事宾馆、商业经营等相关服务,真正实现了以小支点撬动大产业的目标。

拥有世界地质公园这一世界级品牌,对于保护地质遗迹、打造世界范围内又一知名生态文化公园具有重要的存史意义,同时对于深入践行习近平总书记在十八洞村首次提出的“精准扶贫”理念,接续推进湘西州乡村振兴意义深远。

此外,湘西世界地质公园在保护地质遗迹的同时,特别强调要尽可能利用好地质公园发展地方经济。因此,湘西世界地质公园力求更高效地开发、利用、盘活地质遗迹资源,进一步提高湘西旅游的内涵和品位,促进当地旅游业发展。

中期评估再促公园提质

近三年来,湘西州以世界地质公园为载体,通过推进“地质+旅游”深度融合,实现了对全州原来分布在多个县市的国家、省级地质公园的深度整合,有力提高了旅游知名度、美誉度和影响力,让当地群众享受到了地质旅游发展带来的红利,生动践行了联合国教科文组织世界地质公园网络的重要宗旨:以旅游促进地方经济发展。

世界地质公园这一品牌并不是一劳永逸的,联合国教科文组织将对其进行4年一次的中期评估,评估结果分为绿牌通过、黄牌暂缓和红牌摘牌。2023年,湘西世界地质公园将迎来首次中期评估,意义重大,也倒逼公园对标对表提质升级。

这三年,在湘西州委、州政府的正确领导下,湘西世界地质公园始终对照国际地球科学和地质公园计划章程和2019年专家现场评估反馈的意见建议,做好中期评估筹备工作,并于2022年设立了高规格的迎评工作领导小组,配齐专班人员,全方位加强公园建设、管理,以顺利通过中期评估助力全州全域旅游和经济高质量发展。

为加强地质遗迹保护,州地质公园管理处联合7县市地质公园管理机构定期开展地质遗迹巡查工作30余次,维护地质遗迹监测系统12次。不断完善湘西世界地质公园地质遗迹数据库、巡护制度,制定《湘西世界地质公园古生物化石保护管理办法》。

为加强科普科研,利用3月12日植树节、4月22日世界地球日、10月6日国际地质多样性日等节点,开展科普“六进”活动50余次,并联合全国多家地质公园举办研学产品推介、科普直播等地质公园特色活动。参与撰写的《湘西世界地质公园地质多样性、地质旅游、地质保育和可持续发展研究——一个少数民族地区的案例》论文在国际地质遗迹调查顶级期刊《Geoheritage》(地质遗迹)上发布,并被SCI(科学引文索引)收录。成功入选全国科普教育基地、中国古生物学会科普教育基地,湘西世界地质公园博物馆成为湖南省研学旅游基地。

为强化内外合作交流,成功举办2022年度中国联合国教科文组织世界地质公园年会,并多次联合国内多家世界地质公园和候选地举办亚太地质公园周暨“友好姊妹公园互展互动”活动。成立中国地质大学(北京)自然文化研究院湘西分院,并与张家界、自贡、泰国沙墩等国内外多家地质公园缔结成为姊妹公园,携手共赢。积极参加第九届世界地质公园大会(线上)、第七届亚太地质公园网络研讨会(线上)、中意联合国教科文组织世界地质公园论坛,并以口头报告、海报等形式对外展示我州独特的地质、生态和文化资源。此外,为发挥文化IP效应,抢先注册“球接子”品牌知识产权商标。

湘西世界地质公园将以中期评估为契机,进一步加快公园基础设施建设,提升公共服务品质,积极联合文旅部门开展湘西世界地质公园旅游推介,推出湘西世界地质公园精品旅游线路,对公园核心旅游资源实行整体统一开发、统一宣传,助力国家5A、4A级旅游景区创建,加大传统村落保护与利用,大力发展乡村旅游,助推乡村振兴。引导、支持公园居民通过各种方式参与地质旅游,充分享受地质公园带来的发展红利,让“生态+”“旅游+”对经济社会发展形成强大的拉动作用,促进全州全域旅游高质量发展。

文 | 政协融媒记者 陈英 向绍文