11月29日,湖南省博物馆在经历了5年闭馆改扩建后再度开放,“辛追老太太”也重回公众视野。说起这位千年老太,不得不提到一位守护人——罗学港。

罗学港与辛追“结缘”于2002年。

当时,省博物馆新馆落成,旧馆的文物需要搬迁至新馆。而有一件文物的搬迁让所有人放心不下,那就是马王堆汉墓出土的女尸辛追。

时任省博物馆办公室主任游振群找到任中南大学湘雅医学院人体解剖学与神经生物学系主任的罗学港,向他咨询——“女尸能搬吗?”这个问题来得很突然,罗学港思索片刻,直言“我不知道”。

罗学港的确“不知道”,因为在此前,罗学港从未直接接触过辛追。马王堆墓被发掘时,罗学港还是原湖南医学院(后并入中南大学)人体解剖学系的一名学生,“当时,湖南医学院和省博物馆共同参与保护,我对女尸的所有了解也只是听参与这项工作的老师和前辈们说的。”罗学港说,“如今女尸已出土30年,保存情况如何,我当时确实不敢说。”

“怎样你才能知道?”游振群追问。

“需要对女尸的保存情况进行一次全面评估。”罗学港说。

省博物馆新馆内,千年不朽的辛追夫人再度回归公众面前。湘声报见习记者 闫利鹏/摄

很快,省政府批准同意做一次评估,并且进一步明确了中南大学湘雅医学院与省博物馆联合成立马王堆古尸保护小组,由罗学港担任组长,中南大学负责古尸的科技保护,省博物馆负责日常保护和管理。

自此,罗学港开始了“守护”辛追的征程。

三级保护模式

“保证里外不坏”

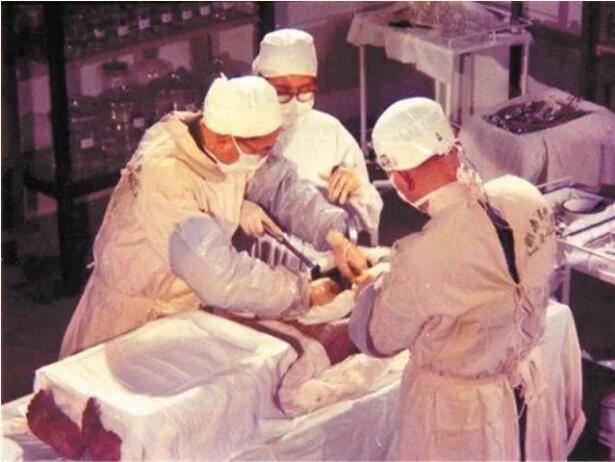

那次全面评估,邀请了包括形态学、放射学、微生物学、分析化学等方面的专家,结果显示,辛追老太太的身体整体“健康”。

“我们从大体形态、关节结构、皮肤状态等方面与出土时记录的资料进行了比较,X光结果也显示老太太的骨密度、骨结构与同龄人相近。”罗学港表示,“搬家没问题,但后续保护必须加强”。

因为评估发现,古尸保存液的化学分析指标显示可能存有潜在的问题——古尸保存液中钙、磷浓度偏高,同时发现了氨基酸的成分,这意味着老太太有脱钙和蛋白质降解的情况出现。

这引起了当时领导和专家的高度重视。保护小组向国家文物局上报了一份抢救性保护方案后,时任国家文物局局长、现任故宫博物院院长单霁翔来到省博物馆现场办公,教育部、科技部、省科技厅、省文物局和省博物馆也都同时划拨专项资金开展古尸的研究保护。

罗学港坦言,“说抢救性是为了引起更广泛的重视,但也并不完全是危言耸听。”

古尸分类中有一种“鞣尸”,即骨组织里的钙全部脱出,不能构成身体的支架,身体变成皮囊状。“马王堆女尸属于湿尸,从某种意义上来说,是生物学里保存价值最高的。1972年出土时,还有细胞核、细胞器的残留,如果脱钙和蛋白质降解继续发生,这些结构都将不复存在。” 罗学港说。

马王堆汉墓原址,现为湖南省省级文物保护单位。

根据经验,骨组织脱钙最常见的原因是pH值偏高或偏低,专家小组进一步推测可能是保存液中的甲醛氧化产生甲酸,导致保存液偏酸。因此,专家们尝试缓慢地提高保存液pH值。后续的监测表明,保存液中的钙和氨基酸的浓度在慢慢地下降,这才让所有人舒了口气。

在这一基础上,保护小组提出,须提高对辛追的保护标准,建立“整体——细胞——分子”三级保护模式。

“在过去,受技术制约,我们可能更多地对古尸在整体层面进行保护。比如,今天看老太太是这样,明天去看也变化不大,但实际上细胞、分子级别的变化无法通过肉眼观察。”罗学港打了个比方,“就像不能只看苹果外面红红的,但切开一看,芯已经坏了还不知道呢。”

因此,保护小组每半年从保存液中提取样本进行化学分析,通过成分的数据变化来间接地反映老太太保存的状况。罗学港介绍,小组正在研发一项装置,能与玻璃棺中的保存液连接,实时监测指标参数,一旦发生任何细微的变化,都能通过APP实时发送到研究人员手机上。

这些年马王堆古尸保护工作得到了专家和社会的认可,分别获得教育部的科技进步一等奖和国家文物局的科技进步二等奖。

唯科学至上

“每遇争议必专家探讨”

“马王堆古尸的保护工作平稳地开展,搬迁和改扩建过程中都没有出乱子,归根究底是贯穿了一种理念,即按照科学的方法、科学的思维、科学的规律处理保护中遇到的问题。”罗学港说。

在这个过程中,作为带头人,罗学港自认个人的力量和贡献是微不足道的。“围绕马王堆古尸的保护,绝不是一个学科、一个人能完成的,需要跨学科合作、团队配合才能完成的项目。我所掌握的只是人体解剖学技术。在文物保护领域有非常多知名专家,在他们面前,我只是刚入门的小学生。”

因为辛追的保护,政府、学界、以及其它社会各界的力量紧密地联结在了一起,且“唯科学至上”。

多年来,围绕脱钙和蛋白质降解机制现象,包括中科院院士在内的全国知名专家多次进行探讨,并且关注研究进展。

罗学港说,每一次遇到争议时,大家都会进行认真的交流探讨。如曾有人提出把辛追老太放回出土地进行保护,省政府组织了专家论证,得出的结论是无法再还原出土前的墓葬环境,博物馆保存相对更合适。2002年搬动之前,谁也不下定论搬或不搬,一切尊重评估结果。5年前开始的省博物馆改扩建工程,对于辛追老太太的安置也提出多种方案,最终科学论证留在原地保存。

在保护过程中,各级政府部门负责人也秉持着科学的态度。有一件事情令罗学港印象格外深刻。在一次汇报古尸保护情况时,分管该项工作的时任湖南省副省长许云昭曾与他探讨:老太太的保护情况未有定论时不宜公开,要排除外界干扰,我们一起想办法解决难题,争取成立更高层面的古尸保护中心,来加强对老太太的保护。罗学港直言“当时非常赞成”,“我点赞不是因为他是副省长,而是他说的非常符合科学的思维方式。”

如今,省政府每年财政预算专项划拨40万元作为辛追老太太的保护经费。“40万元从金额上来说并不大,但说明省委、省政府对马王堆古尸的保护是重视的,是省里的一项重要的常规工作。”

传承与责任

“到了交接棒的时候”

如今,在改扩建后的省博物馆里,辛追老太太处于4-6℃恒温、70%以下湿度以及恒定光照的大环境中,以最大程度减缓化学反应速度,同时采取净化和层流,使空气达到手术室级别的无菌环境。

“守护”辛追老太太15年的罗学港今年67岁,并不算高龄的他已开始考虑“交接棒”的问题。

罗学港说,当年接手保护老太太的重任是因为传承,并未有过更多的思考。而如今,他越来越强烈地感觉到责任重大,“有责任协助把这项工作做好,古人给我们留下了如此宝贵的资源和生物样本,我们今天的研究成果也许有限,但把样本保存好了,随着未来新技术新方法的出现,或许通过老太太这个载体,会有更多新的发现。”

罗学港把辛追老太出土后的保护和研究工作划分成了三个阶段。第一阶段主要是马王堆发掘后的30年间,老一辈的专家们于1980年出版了《长沙马王堆一号汉墓古尸研究》,代表了当时医学生物学领域里较高水平的研究成果。

近期,罗学港正在整理15年来马王堆古尸保护的工作资料,将于2018年出版古尸保护的第二本书籍,让大家更多地了解马王堆古尸保存的故事,更是为后来者开展保护工作提供参考和借鉴。

“就像跑接力棒,把这项工作传承下去。人总有跑不动的时候,工作到人生的最后一刻固然精神可嘉,但希望在我还没有老到走不动、说不清的时候,把工作平稳地过渡给年轻的老师们。”罗学港说。

回首过往,罗学港认为他完成的最重要工作是改善了古尸的保存环境,而遗憾的则是骨组织脱钙和蛋白质降解问题尚在探索之中。

“在福尔马林的保护液中,古尸自身分解蛋白质的酶是没有活性的,同时,也对保护液从微生物角度进行了排查,并没有发现外来的细菌的存在。为什么还能降解?是什么机制下发生的降解?”这让保护中心的团队百思不得其解。

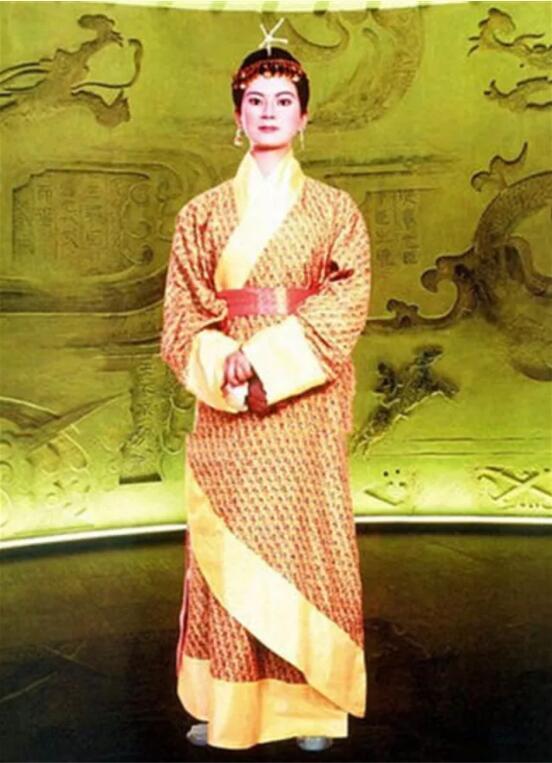

辛追夫人复原像

“我们没找到它的根源和机制,只能说是得到了有效控制。这是我们这一代人没有解决的问题,需要留给后一代继续探究。”罗学港对此颇为遗憾,但也很冷静地看待,“有的工作做了会有立竿见影的效果,如从大环境、局部环境到微环境的改善,但基础研究性工作投入的时间精力最终可能什么成果都没有,这不是一代人能解决的,需要长时间、长过程的努力。这很正常,这就是科学。”

END

文|湘声报记者 程琴怡