2017年12月17日,央视一套播出的《挑战不可能》节目里,从事心理精神疾病诊断与治疗工作多年的医学博士严虎,仅通过观察和几个简单问题,就从20个孩子和3个评委中,准确地找到了曾经在3张画纸上进行创作的6个人。

严虎在节目中观察和记录孩子们表现出的性格特征。

有人说,是“张着嘴看完这段视频的”。严虎是怎么做到的?心理分析真有这么神奇吗?如今他又在做什么?

“看画辨人”挑战不可能

2017年7月,《挑战不可能》节目组导演打来电话,邀请严虎通过画作来辨别出对应的作画者。显然这是一个挑战。最初,严虎是犹豫的,他坦言,虽然他从事绘画心理学研究多年,但心理学是科学而不是玄学,科学从来没有100%,要真正做到“看画辨人”,这是真正的“挑战不可能”。

严虎在《挑战不可能》节目中。

“但节目组希望我尝试一下。”严虎说,节目组给他发来8张画作和8个人的照片,让他一一对应先进行小测试。

最终的测试结果,节目组并没有告诉严虎,只是说:“这个准确率不行。”严虎猜想:“准确率应该不高,可能就是八分之三四吧。”

严虎向节目组提出:“心理学不是魔术,如果仅仅通过人的照片就能辨别他的心理,那未免也太玄乎了。我必须要多了解一些画作者的信息。”于是,节目组又拍摄了8名画作者的相关视频供严虎参考,第二次测试的准确率虽有所提高,但仍然没有达到预期和节目录制要求。

于是,节目组邀请严虎到北京面对面进行更具体的探讨。

在见面之前,严虎抽空看了2016年播出的《挑战不可能》总决赛,他惊呆了:“太吓人了,那简直就是特异功能。”

这时,严虎心中打起了退堂鼓,他很坦率地表示,因为“害怕在央视这样一个大舞台上失败”;因为从科学的角度讲,这在心理学中是不可能做到的。更戏剧性的是,在严虎觉得8组人与画匹配已经是不可能完成的任务时,节目组竟提出,范围只是8个人,还称不上挑战不可能,“至少是20个人!”

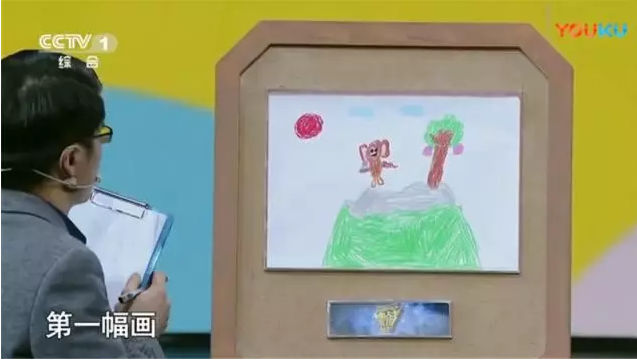

节目中,20个孩子按照自己的想法作画,完成了由评委随机提出的题目"孙悟空在山上吃桃"。

经过交流,双方达成一致,可以把画作对象确定为儿童,这才打动了严虎。“如果甄别对象是成人,我所展示的可能更多的是炫技的成分。”严虎说,“但是对象如果是儿童,更多地会带有教育的成分,能使观众注意到绘画是与孩子沟通的桥梁之一。这样一想,哪怕挑战失败了,至少也可以把一些理念传播出去。”严虎开始把成败放在次要位置。

回到长沙后,严虎开始到枫树山鸿铭小学进行练习,在两个星期的时间里,严虎每天在十几个孩子中间分辨他们的画作,他必须熟悉这种比赛形式,准确率也从第一次的50%慢慢开始提升。期间,严虎接到节目组打来的电话,要求难度再次升级,需要在20个孩子的基础上,再让3名节目嘉宾在画作上添加元素,让他一一甄别。

挑战形式最终变成了节目里播出的三重挑战:首先从20个完全随机、陌生的孩子中分辨出3位作画者,再判断孩子的画作里被成人嘉宾添加了什么元素,最后判断添加相应元素的嘉宾分别是谁。

严虎和选出来的三幅画作。

虽然节目播出的效果让观众大呼神奇,但实际上,在正式录制之前的一次彩排和一次联排中,严虎都没有达到100%的准确率。第一次彩排时,3位作画者、添加元素以及添加者,严虎都只判断出了其中两个。最终节目播出所呈现出的效果,是严虎和节目组都没有想到的。

这门学问更像一个游戏

严虎钻研绘画心理学已经12年了,从2005年起,他就开始关注绘画心理学。

在中南大学学习精神医学时,严虎和同学都会寻找自己感兴趣和擅长的领域,比如有的人选择催眠,有的人选择认知疗法,而严虎选择了绘画,因为他慢慢发现,绘画是一种很有趣的沟通媒介。

严虎说,自己坐诊时曾遇到一个极端案例,患者是一名聋哑人。这时候拿什么与他交流?他发现绘画就是一种直观、客观的载体,可以把一个人主观的心理状态呈现到纸面上。严虎就逐步把绘画心理学作为自己的主攻方向。在为病人分析完病情以后,他有时会听到病人说:“天呐,我活了大半辈子,我才发现你是最了解我的人。”

《挑战不可能》中,严虎分析第一幅画,"构图非常清晰,线条非常明确,所有的地方几乎都是涂色均匀。而且没有涂出边框内,这个孩子相对来说,是一个比较自信的、沉稳的孩子,做事比较细致认真,有一定的耐力,这幅画中间山、猴子、树,简单但明确,这说明画者的性格是稍显偏内向一点点,不愿意过多地表达。"

2011年五一节前夕,长沙市教育局邀请严虎给全市中小学校的心理老师讲授绘画心理学。让严虎感到意外的是,即便是在放假前夕,200多位参加培训的老师竟没有一人早退。“我不是说我的课讲得有多么好,而是说明老师们认为绘画心理学对他们的工作实践多么有用。”

正是这样的肯定,让严虎获得了极大的信任感和成就感,支持着他继续探索绘画心理学的奥秘。

绘画心理学的运用是怎样的一个流程?当严虎拿到一幅画时,他会从哪些方面去分析呢?

“你会画画吗?你可以画一幅画送给我吗?”严虎常常这样与陌生的孩子展开话题,然后给孩子一个独立的空间进行绘画创作。当拿到孩子创作的画后,严虎的观点是少说、多听,“我们必须明白我们的目的,是为了发现绘画中孩子的优点,而不是缺陷。”

除了抛出问题“这里是什么”“它们在干什么”,绘画心理学还需要看,通过观察画面的大小、位置、线条、力度、先后顺序、逻辑关系以及所用时间等。

例如,一幅画的画面大,相对来说可以判断该孩子的性格比较自信;如果画的位置靠上,相对来说可以判断孩子的想象力更丰富,位置靠下则比较踏实、务实一些;用笔力度偏轻的,可能没那么自信;多用鲜亮颜色的,思想或许积极一些,多使用灰暗颜色的,情绪或许低落一点;用时比较长一点的,可能是喜欢追求完美,而画得快的可能是个急性子。

还有一个有趣的现象是,孩子先画什么大多代表他(她)在乎和重视什么。严虎开玩笑说:“有的人常常问孩子到底喜欢爸爸还是妈妈,这有什么好争的呢,通过一幅画就可以看出来。”孩子画“全家福”时,先落笔的人往往就是他更在乎的人。

严虎与《挑战不可能》节目组分享到,有一次他让4岁的女儿画一张全家福,女儿的画中只有自己和妈妈,原因是“纸上没有地方了”。严虎意识到自己对女儿的陪伴太少,于是与女儿去参加夏令营,整整一星期都陪伴在女儿身边。再次让女儿画全家福时,女儿首先在纸的中间画了爸爸,然后画上自己和妈妈。

“你慢慢会发现,绘画心理学很有趣,它更像一个游戏。但不要把这些都看成是绝对的,必须综合考虑。心理学里没有绝对的东西,千万不要过分地纠结这个事情。”严虎说。

辞职是希望帮助更多人

节目播出之后,尤其是经过@挑战不可能、@央视新闻、@环球时报等微博转发,严虎一下火了。他的微博私信信箱里,每天都能收到超过200条求诊信息,更有急切者找到他的电话,说愿意配合他的任何时间,带着孩子从外地过来就诊。

严虎在节目中观察和记录孩子们表现出的性格特征。

有网友通过微博私信直接发来一幅画,让严虎来分析“我们家孩子的问题在哪”。这样的现象让严虎感到很意外,认为“这是不正常的”,这不是他参加节目的初衷。

如今,的确有越来越多的青少年走进精神科门诊,寻求咨询和帮助,越来越多的孩子认为家长不了解他,而家长则认为孩子内向、叛逆。严虎希望的是,大家能通过节目重视儿童心理健康问题,当家长对孩子的心理一筹莫展、无法沟通时,绘画也许可以成为沟通的一个突破口,家长和孩子或许都会乐意接受这个“游戏”。

严虎通过微博告诉大家,他已从中南大学湘雅二医院辞职,并提醒求诊者咨询精神类疾病一定要去医院,接受正规治疗。事实上,2017年4月,严虎已从湘雅二医院离职,这一选择让他身边的很多人感到惊异,严虎则称此举为“弃医从文”。

“把一件事做到极致,你会成为一名工匠;如果要成为大师,必须学会总结,用文字传承。”严虎的博士生导师陈晋东教授说的这一句话,影响了严虎的人生,他希望能帮助更多的人。

在医院工作时,严虎是一名精神科医生,他发现,由于当前社会上对心理科、精神科的认识局限,导致很多患者就诊时病情已经相当严重。“我必须承认,很多精神疾病患者通过治疗可以治愈,但有更多人无法治愈,他们的病情程度往往更依赖于药物的治疗,对此我常常会产生一种无力感。”严虎说。

2017年10月,严虎在衡阳社会福利院开展儿童心理健康服务

既然很多心理精神疾病治不好,那为什么不能用心理学来“治未病”呢?严虎说,心理学本身的目的是为了让每一个人对事物的理解、看法变得更加全面,生活得更加开心和快乐。他觉得研究了多年的绘画心理学,可以帮助到更多的人,尤其是青少年儿童群体,在他们的心理、性格定型之前,对某些问题及早预防控制或许更为有效。

“社会领域比医疗领域更需要我。”严虎说。2015年严虎出版的《儿童心理画:孩子的另一种语言》至今已印刷5版,卖出12万册。

辞职后,严虎成立了工作室,主要从事儿童心理健康教育宣传以及绘画心理学的培训课程,也与政府部门、基金会、学校等机构合作,针对留守儿童、白血病患儿等,开展关注儿童心理健康的公益活动。

节目播出之后,严虎收到了许多祝贺的电话、短信、微信。“恭喜你,你创造了奇迹。”这是湘雅二医院精神科主任医师张亚林发给严虎的一条简短的祝贺信息。严虎介绍,张亚林是首批国家教学名师,是全国杰出的精神科医师,是我国第一部《心理治疗技术规范》的主持者……得到这样一位业界“大牛”的肯定,严虎就像是学生得到一直崇敬的老师的称赞,既意外又激动万分,激励着他向更好更远的目标奋进。

END

文|湘声报记者 程琴怡