三门四柱牌坊,一座圆型墓冢,长方形汉白玉碑面上横书着七个字——“丁文江先生之墓”。这座端庄大气的墓地,坐落在长沙岳麓山响鼓岭西向山下约300米处,由于位置较为偏僻,游人一般很难发现。

“丁文江先生是中国地质事业的奠基人之一,由于早年在湖南从事地质调查发生意外而英年早逝,葬于岳麓山。”近日,省政协委员、民盟省委会副主委、省地质院院长何寄华和同事们到岳麓山开展党史学习教育,并拜谒丁文江墓。

何寄华发现,在3条通往墓地的便道中,只有一条从山顶而下的便道已铺砌石头,另外两条都没有砌石,行走不方便也不安全。于是他通过政协云提交了微建议,希望岳麓山风景名胜管理区能酌情修建新的便道。

丁文江(1887年4月13日—1936年1月5日),江苏泰兴人,地质学家、社会活动家,中国地质事业奠基人

意外逝于湖南的地质学家

日前,记者冒雨登上岳麓山顶,没有看到丁文江墓地的指示牌,经人指点沿一石径而下数百米,才看到墓地。墓地整体状况良好,整洁干净,看得出经常有人打扫维护。

在墓旁树立的“长沙市文物保护单位”石碑上,刻有人物简要介绍:“丁文江(1887-1936),江苏泰兴人,著名地质学家,曾任中国地质调查所所长、北京大学地质学教授等职,为我国地矿研究作出了杰出贡献。”

尽管与黄兴、蔡锷等同葬于岳麓山的辛亥元勋相比,丁文江的名字显得有些陌生,但对于中国近现代科学史而言,他是一位有重要影响的人物。除了地质学,他在古生物学、人类学、少数民族语言学、历史学、军事学等多个领域都有很高的学术成就。

1916年,由丁文江大力倡导成立并担任首任所长的地质调查所,为我国地质调查事业培养了第一批人才。由他提议并参与完成的《中华民国新地图》《中国分省新图》,在1949年以后历次国界谈判中发挥了不可替代的重要作用。

1935年12月,时任中央研究院总干事的丁文江来到湖南,同时肩负两项使命:一是应铁道部之托,前来勘查粤汉铁路沿线的谭家山煤矿;二是应教育部之托,复勘清华大学校址。不料在湖南的35天,成了他生命的最后旅程。

到谭家山煤矿后,丁文江坚持下到170米深的洞底考察,由于奔波劳累患上伤风。到衡阳后,他原本准备第二天去耒阳考察煤矿,却意外煤气中毒,最终于1936年1月5日在长沙湘雅医院去世,年仅49岁。

遵照丁文江“死在哪里、葬在哪里”的遗嘱,1936年5月4日,他被安葬于湘江西岸左家垅岳麓山山腰。

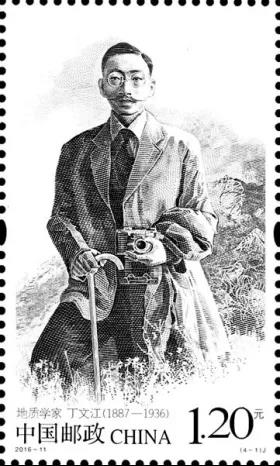

中国邮政2016年5月发行了《中国现代科学家(七)》纪念邮票1套4枚,其中一枚为地质学家丁文江

景区考虑对小路进行修整

丁文江墓地的保护,与一件全国政协提案息息相关。

据胡滔滔编著的《两个世纪的光影——岳麓山老照片琐话》中记载,“文化大革命”期间,丁文江墓地被严重破坏,1985年省地质协会出资修缮,并在原墓地基础上增加了牌坊、墓冢等。

在2007年丁文江诞辰120周年之际,全国政协委员、地质学家王弭力在当年全国两会上递交提案,呼吁湖南、江苏两省尽快修复丁文江墓地和丁文江故居,“这对中国地学界乃至整个科学界来说,都具有重要纪念意义”。

这是从山顶通往墓地的石径

王弭力在提案中反映,丁文江墓地重修后,因未采取相应保护措施,墓地后期又遭破坏。她为此建议湖南相关部门重修丁文江墓,并在修好后落实配套保护措施。

这份提案得到了湖南省政府的高度重视。2007年,当时的省国土资源厅对丁文江墓地进行了再次修缮。

记者在现场看到,墓地下方有一条山路通往中南大学,看得出是一条未修整的“野路”,被围栏挡住了部分道路;目前通往丁墓唯一方便的道路,就是从山顶而下的石径,游人参观完墓地必须沿原路上山,再沿大道下山,需要多走一段回头路。同时,在石径旁有一条明显的东西横向小道,看得出是被游人走出来的小路,沿路走一两百米即可和景区另一条石道连接。

右边这条被游人走出来的小路,有一两百米长,就是委员希望景区修整的道路

“麓山景区为保护丁文江先生墓地作了很多努力,唯一的石径也是特意为通往墓地而修建的,但是在山上多走一段回头路确实不太方便。”何寄华表示,如果景区可以将那条东西向小路进行简单修整,游人就可以较为安全方便地下山。“期待道路更加方便,更多人能了解丁文江先生的卓越贡献、精神品格和人格魅力,这在今年党史学习教育中更有着重要意义。”

“我们已经看到了何寄华委员的微建议。”长沙市岳麓山风景名胜区麓山景区管理处主任周竹平告诉记者,丁文江墓地作为市级文物保护单位,景区非常重视其保护。但景区建设要严格遵守规划,根据《麓山景区2006—2020详细规划》,岳麓山目前有47条小路,不能随意开建新路。

“但正如何委员所说,丁文江墓地旁既然已经被游人走出了一条路,景区可以考虑进行简单修整,方便游人参观拜谒丁先生墓地。”周竹平告诉记者,“我们也诚挚邀请何委员前来岳麓山,一起实地察看,商量可行方案。”

文、图|政协融媒记者 刘敏婕