2月27日,2022年度全国十大考古新发现初评结果揭晓,22个项目入围终评,湖南桑植官田遗址名列其中。

一把把铲子、锄头,揭开遗址面纱;一个个X射线荧光光谱仪,帮助遗物“千年传话”;一次次模拟实验,复原古人生产生活场景……官田遗址作为目前南方地区已知规模最大的汉晋时期铸铁遗址,用源源不断的考古发现,展现出一幅千年前武陵山区人类冶铁活动画卷,一曲铁与火之歌从辽远的时空隧道中传来。

官田遗址全貌。 本组图片均由受访单位提供

发掘填补考古空白

官田遗址位于桑植县澧源镇朱家坪村,是一个汉晋时期的铸铁作坊,面积达7.5万平方米,比10个标准足球场还大。这里不仅能熔铁、铸造、锻造、精炼各种农具、工具、兵器和生活用具,还能铸造铜器,是一个多金属生产作坊。

“目前,全国范围内发现汉代铁金属加工遗址多分布于北方地区,南方地区较为少见。如此大规模的铁器加工场址,对于研究我国长江以南地区的铁器生产工艺意义重大。”官田遗址项目负责人、湖南省文物考古研究院副研究员莫林恒介绍,官田遗址是以生铁为原料,集熔铁、铸造、退火、锻造、精炼等工艺技术为一体,并兼营铸铜的多金属生产作坊,官田遗址的发掘填补了汉晋时期武陵山区冶铁考古的空白。

两汉时期的桑植县,属武陵郡充县地,为武陵蛮的活动区域。自公元88年,汉和帝宣布废除盐铁官营之后,从中原到偏远地区,钢铁手工业得到长足发展,官田遗址因此得以形成。

由于建设张桑高速公路至桑植县光明路的引桥,沉睡千年的官田遗址得以重见天日。

官田遗址的考古发掘工作量非常大,考古工作队先后进行了3次发掘。2014年10月,官田遗址完成勘探工作。2015年8月至10月,省文物考古研究所联合张家界市文物局、桑植县文物局对遗址展开抢救性发掘,首次发掘550平方米,发掘显示官田遗址应存在生铁铸造活动。2020年至2022年,遗址发掘工作再次启动,揭露面积3500平方米。

“每日发掘工作开始前,大家常常围坐在现场,戴着草帽、穿着袖套,在欢声笑语间等待着上工。”莫林恒介绍,朱家坪村有百余名村民被招聘进入挖掘队伍,完成基础知识和操作规范培训后,共同参与考古工作。从那时起,村民们也成为考古队不可或缺的一员。

官田遗址发掘期间,村民们常轮着邀请考古队员们去家里吃饭。“村民都特别友好,这家请完了那家请,和我们谈天说地,把考古队员当成家人。”莫林恒说,在农村做好考古工作,一定要充分依靠当地群众的支持,非常感谢当地村民的信任和支持。

“虽然我们大部分的工作是挖土,但也很有讲究。比如陶罐和铁器的挖法就不一样,如果是陶罐,得扩大挖土范围” “我当了一辈子农民,泥土在我眼里原本是最土气的东西,但现在我对泥土有了不一样的感觉”……随着陶罐、铜钱、斧、刀等文物陆续出土,朱家坪村村民们对家乡历史和民族文化的自豪感、自信心油然而生。“原来生我养我的这片土地有这么多宝贝,我好骄傲!”村民朱家发动情地说。

在官田遗址发掘出的地穴加工炉。

模拟实验还原冶炼现场

现代科技手段的运用,极大助力了考古发掘,它们像是望远镜和显微镜,帮助考古工作者提取更多历史信息,更好地还原历史场景。

“如今光懂考古已经搞不好考古了。”莫林恒打趣道,现在不仅有科技考古,还有音乐考古、美术考古、植物考古、动物考古,其中科技考古对冶金方面有很大帮助。

在官田遗址发掘过程中,考古队秉持着“边发掘,边检测,边探讨,边实验”的工作理念,在现场使用便携式X射线荧光光谱仪(p-XRF)对重点遗迹、遗物进行检测,并及时将发掘出土的金属器、冶金遗物、石材、炭样送往实验室进行检测分析。

官田遗址的核心遗迹——长方形地穴炉中,大量破碎且被有意识地摆放成堆的石块引起了考古队员们的注意。摆放成堆的石块是炉子的一部分吗?破碎的石块是燃烧后的结果吗?石块和地穴炉的真正用途是什么?……带着这些线索和疑问,莫林恒和队员们开展了实验考古。

莫林恒解释:“模拟实验可以为考古学研究提供有价值的研究数据,因此遗迹和遗物的证据链也更丰富、更充分了。考古中有很多未知的问题,探索的方法多种多样,科技检测是一种方法,模拟实验也是一种方法。”

“模拟实验是官田遗址考古最重要的特点,我们做了一系列的模拟实验,应该是目前国内考古做模拟实验次数最多的。感性的认识都是主观的,只有通过客观的科技检测才能定性。”莫林恒说,通过实验,考古队准确识别出了熔炼炉渣和冶金陶瓷等遗物,并发现加工炉底部炭屑层的铁元素含量普遍偏高,为分析遗迹的性质提供了重要判定依据。

针对如何形成炉内石块这一疑问,考古队进行了火烧实验和锤打实验。经实验发现,遗址石块的断裂面与锤打后的石块断裂面十分接近。石块堆积的原因则是人为倾倒,而非人工砌筑,且没有火烧痕迹。对于加工炉是否烧制木炭的疑问,考古队用自制加工炉进行了烧制木炭实验,自制炉坑壁为黑色,但遗址中的坑壁是红色。

除此之外,考古队还有针对性地开展了包括熔铁、熔铜、铸造、退火脱碳、烧炭等一系列具有明确学术目的的模拟实验,不仅为判断遗迹结构和功能性质提供了重要参考,也更进一步加深了对冶金生产操作流程的理解。

2020年至2022年发掘区平面图。

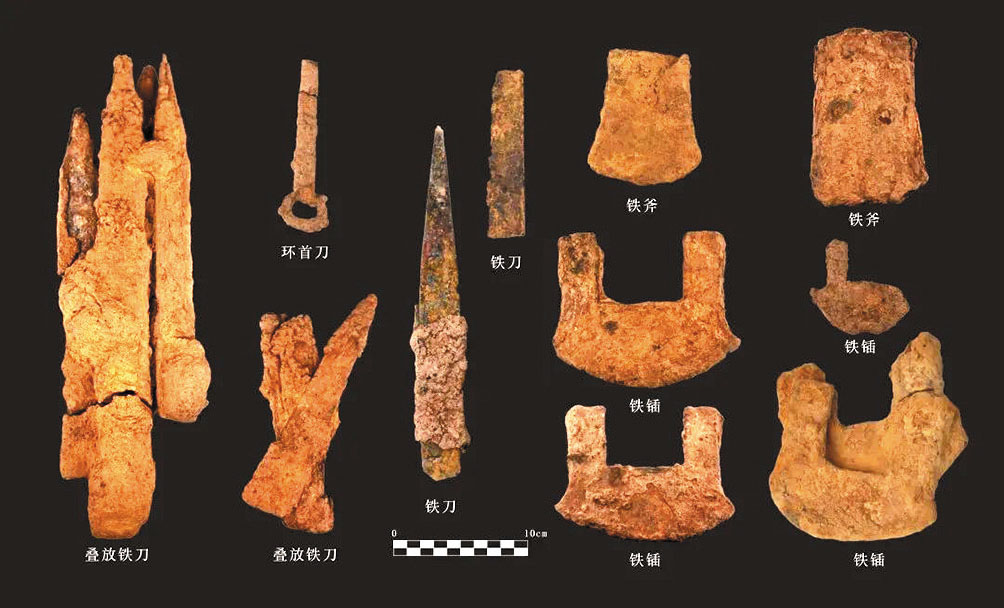

官田遗址出土的部分铁器。

期待更多的发现

在莫林恒眼中,官田遗址考古更像一次警察探案,“官田遗址比较复杂,有许多没有发现过的事物,要找出这些遗迹遗物背后的原因,对我们而言也是一种挑战”。

目前,官田遗址的发掘暂告一段落,对于遗址退火脱碳的问题,莫林恒有了一些判断,但长方形加工炉是否就是退火脱碳炉暂无法确定。在当时偏远闭塞的武陵地区为何有这么大的铸铁加工作坊,这也是一个待解之谜。

莫林恒认为,东汉末年的桑植,偏远闭塞,却存在着规模巨大的铸铁加工作坊,这一发现实证了生铁及制钢技术体系在中原以外地区的植根与发展,也反映了武陵山区一种大规模、有组织的手工业生产模式,代表着这一区域、这一时期最先进的工业生产体系,更对研究我国钢铁技术传播、少数民族地区区域经济社会发展、中央与地方政治关系以及中华文明多元一体格局演变具有重要的研究价值。

“官田遗址还将有更多的发现、更多的未解之谜,期待以后有更多的检测及研究方式去进行佐证判断、解谜。”莫林恒说。

文 | 政协融媒记者 邹嘉昊