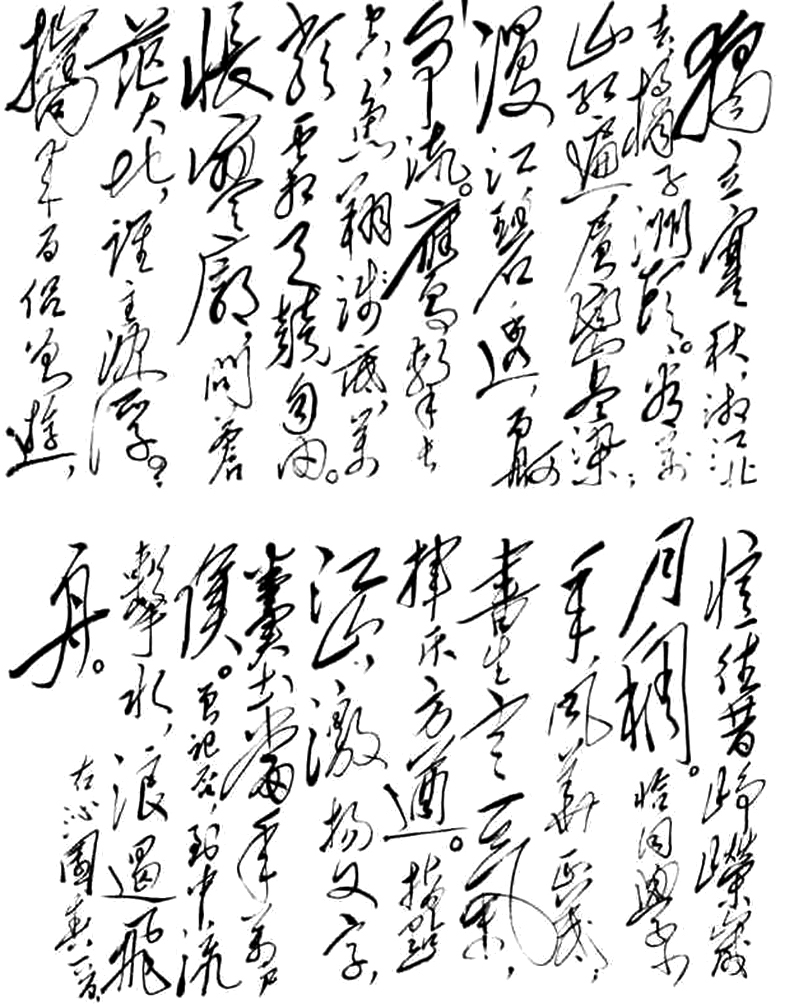

沁园春·长沙

毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

《沁园春·长沙》开头这一起笔,就是诗人毛泽东的自我形象。独立二字,可以是独自站立,也可以是孤独地站立。我觉得是一种孤独感。为什么呢?“独立”背后,并不是具体的地点空间,而是时间——寒秋。湘水浩荡,本就会让人生出苍茫渺远之感,而恰逢空气中有凛凛寒意,则更显孤独。悲秋是中国古诗中常见的旋律。

诗人毛泽东用极其生动而洗练的笔墨,描绘了一幅湘江秋色图。岳麓山上层林如染,重重叠叠,一片火红;湘江里,秋水碧绿澄清,无数船只争相疾驶。雄鹰在万里长空中矫健地翱翔,鱼儿在清澈见底的江水里轻快地游戏,一切物类都在秋光中自由自在,充满着生命活力。“透”说明了江水清澈见底,“争”表现了昂扬奋发的状态,“击”是雄鹰的矫健有力,“翔”是鱼的轻灵自在,这些词共同勾勒出的景象最大的特点就是自由,就是“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”。

在古人那里经常被赋予“萧瑟”之意的寒秋,在作者笔下变得生机盎然、自由自在。从这幅秋景图,我们看到了诗人毛泽东意气风发、惊雷隐动的内心世界。那么人世间,真的如大自然的景象一样,是自由的吗?这就需要联系时代背景了。

1925年,毛泽东扮成乡下郎中,秘密来到了长沙。在长沙停留期间,他重游橘子洲,感慨祖国的山河如此美好,自然界中的万物如此自由,可是军阀混战使中华大地生灵涂炭,广大人民处于水深火热之中,又不能不使诗人感到惆怅和愤慨,发出了惊天一问:怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

□ 陈刚