曾经只属于“国家队”的航天领域,闯入了一家长沙小民企

随着“潇湘一号”与“陈家镛一号”卫星的上天,来自湖南的商业航天民营企业——天仪研究院(简称天仪)火了。

作为行业内第一波“吃螃蟹的人”,天仪如今站在了媒体、市场与资本的聚光灯下。

央视“新闻联播”曾将天仪作为“中国制造2025调研行”湖南创新创业代表进行报道;湖南卫视人气综艺节目“天天向上”邀请其团队录制节目;今年4月,天仪获得近亿元融资,多家知名投资机构认为天仪有望成为航天商业化领域的明星企业。

这家成立不到一年半,以自主研制微小卫星,为科研院所、企业和个人提供太空科学实验和技术验证服务的公司,团队虽只有30多人,但处处让人感受到活力与朝气以及不同一般的气质。

长沙高新区亚卫航天科技园内,天仪研究院外墙上张贴着星际旅行主题海报,员工们穿着印有“是的,我是个科学家”的T恤,穿行于此。

“最短3个月,几十万元起步,就可以带你的实验上天。”眼前的一切,让人感受到:“卫星”——这个造价巨大、动辄数吨,过去只属于“国家队”的大工程,在这里变得触手可及。

质疑与掌声同在

“造卫星的,挺酷炫。”去年,李晓明无意间在网上看到天仪的招聘信息,顺手投了一份简历。

彼时,李晓明已经从中航工业沈阳飞机设计研究所辞职回到家乡湖南,并在一家公司担任工程师。杨峰收到简历后,马上通知了面试。李晓明来到公司,“当时到处都在装修,现场跟个工地似的,面试的办公室都是临时租的。”李晓明的第一反应是“上当了,是个骗子公司”,扭头打算走。

杨峰迎面走过去,一把拽住李晓明,“别着急走,来都来了,坐下聊两句。”杨峰在李晓明面前描绘着天仪的未来图景,拍着胸脯说,2016年下半年,天仪就会发射一颗卫星上天。

李晓明当时听了整个脑子都是懵的,他抱着试试的心态加入了天仪。现在,已经成为了天仪的技术骨干。

“太多人不相信,不理解。”天仪成立之初,杨峰记得,第一次见投资人时,他充满激情地讲了一通天仪要造卫星,要连接太空等远景后,结果,对方觉得是天方夜谭。“其实,航天没那么遥远。”接着,杨峰反问了一句,“30年前有没有人相信互联网?10年前有没有人讨论人工智能?”

更大的质疑声来自同行。“造卫星,岂是个随随便便成事成器的小工程?”“就算造出来了,微小卫星又有什么用?”“标榜、吹嘘、炒作……”

杨峰说,2014年,国家政策明确提出鼓励民营企业进入卫星市场,2016年,提出要促进航天产业的市场化。“任何一个新生行业都会遭遇传统观念的阻力、市场的不信任等,这也能理解。”

在质疑的同时,天仪也得到了许多支持与肯定。去年,天仪报送了微小卫星的科学论证、系统集成测试等参赛项目,获评2016年湖南省创新创业大赛企业组一等奖,评委们认为,微小卫星极具市场价值,是航天科技发展的新方向和新模式。

卫星哥网红

1982年出生的杨峰是娄底人,毕业于北京航空航天大学,后去加拿大留学,回国后进入一家央企,随后又辞职创业,开发软件,为航天系统的卫星提供地面测试服务。

风风火火、直率、思维敏捷、善于讲故事,这是杨峰给很多人的第一印象。

前不久,杨峰参加了一场全国性的移动互联网论坛,他的发言给人留下深刻印象——现在移动互联网特别火,产生很多优秀的公司,移动互联网实现的基础就是在手机这类移动端上多加一个导航模块,而这个导航模块最早应用在航天领域,是航天人发明的。“航天人辛苦地把活都干了,台下的各位移动互联网的人士把钱都挣了。”

杨峰形容早期在航天领域创业时,对这个行业很热爱,却在做软件中找不到存在感,卫星测试软件在航天产业处于很边缘的地位。于是,杨峰开始寻找新的创业方向。

通过朋友介绍,杨峰结识了现在的天仪技术合伙人任维佳。

任维佳毕业于清华大学,2002年进入中科院。40岁的他已经参与了神州四号至八号、天舟一号等任务。任维佳负责的“神舟七号固体润滑实验装置”项目曾获国防科技进步二等奖。多年的经验积累,任维佳已经成为航天系统的中高层技术专家。

在中科院时,任维佳还曾参与过通用小卫星平台结构设计,为了完成结构图纸,他多方请教专家,“改过三十几遍才成型,从无到有,看着它,就像自己的孩子一样。”

认识杨峰时,任维佳已经动了创业的念头。他在接触一些航天商业计划书后发现,同样一个项目,通过常规的申报课题进行研究与通过资本参与推动市场化很不一样,而后者给他的感觉是或许更有意思。

2016年,任维佳辞职,与杨峰搭档一起创立了天仪。两人相遇,一个有商业想法,善于开拓市场,敢拼敢干;一个懂技术,有实践经验。

天仪的第一颗卫星“潇湘一号”发射成功后,杨峰经常活跃于媒体和公众面前。对于网友给的“卫星哥网红”称号,杨峰毫不讳言,“我当然希望自己能红,天仪能红,但不是网红,网红是没有生命力的,我希望天仪能持续地红下去。”

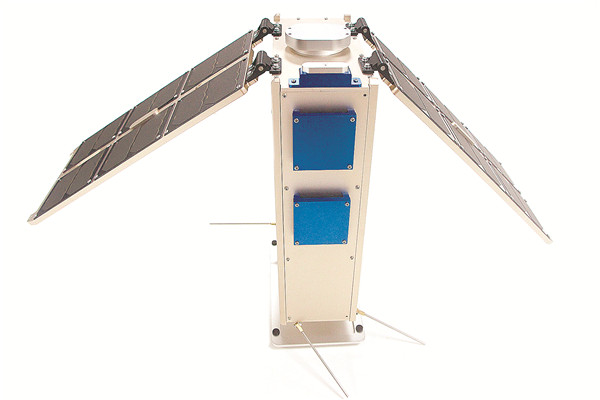

“潇湘一号”卫星模型

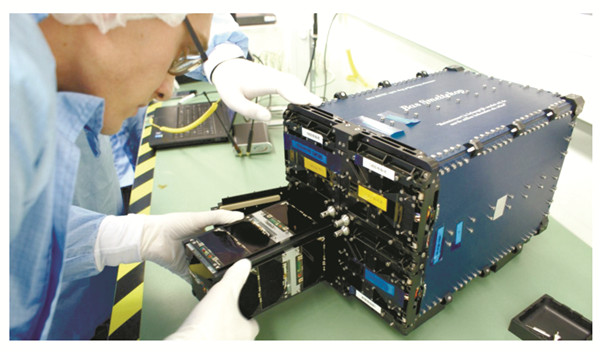

“陈家镛一号”卫星

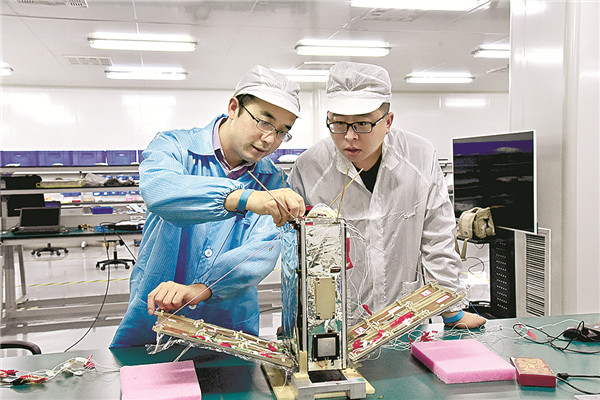

技术人员正在研究“潇湘一号”卫星

“3个月帮你上天”

为什么非要上天去做科学实验?任维佳解释,对于科学来说主要目的就是太空的微重力环境,在地面重力对科学研究有严重干扰时,没有重力的环境更能够发现某些科学问题的本质,取得新的技术进步。

然而,想要上天做实验并不容易。任维佳说,往往是众多太空科学实验排队等着上天,最终能搭载卫星上天的只有少数几十个。“中科院院士、知名物理学家潘建伟的量子物理太空实验十年前就申报了项目,去年才得以上天验证。十年等一回,一个科学家的人生有几个十年呢?”

“天仪就解决了这个痛点。”任维佳说,微小卫星体积小、质量轻、研制周期短、成本低、发射方式灵活,天仪把原来太空实验需要等待5到10年的时间缩短至3个月到1年,包揽卫星研制、发射、运营全部服务,多个实验搭载同一个卫星一起上天,单个实验只需花费几十万元,这让一般的课题项目经费承担得起。

“国家队高大上,我们小快灵。”任维佳介绍,美国一位航天专家曾经论证,将卫星所有功能都集中在1立方米空间里是行得通的,这被称为立方星技术。随着这项技术的成熟,现在让卫星变得更小、更便宜同时还可靠,已经成为了现实。

湘声报记者在天仪看到,“潇湘一号”就是一个普通抽屉般大小的长方体盒子,外加两个“翅膀”(太阳能帆板),重量只有8公斤,小小的空间里却搭载了4项实验载荷。

天仪目前已经在多个层级找到了标杆用户,比如中国科学院光电研究所、北京航天长征飞行器研究所、中国科学院过程工程研究所等。

值得一提的是,天仪已经实现了盈利。他们对于用户群体的构想是,依次覆盖到航天领域、非航天领域、商业企业和个人用户。

今年6月初,国内云计算服务商UCloud联合天仪举办了“星际梦想者”卫星方案征集大赛,对中国第一个分时租赁商业卫星——“UCloud云汉号”公开征集方案。

“未来,你可以租卫星的某一时段,你想看银河系就让它拍银河系,是不是很奇妙?”杨峰希望将来所有人可以零距离接触太空。

天仪团队成员合影

“火箭是不会等我们的”

26岁的吴兴贵和王纬宇分别毕业于华中科技大学和北京理工大学,他俩去年加入天仪时,正是“潇湘一号”发射倒计时3个月,杨峰扔给他们一句,“已经在长征十一号火箭上预定了席位,定金也交了,火箭是不会等我们的,无论怎样都要赶上发射日期。”

吴兴贵和王纬宇以及团队的所有技术人员开始了“白加黑”的工作模式,吃饭就在一家龙虾馆解决,因为距离最近,节约时间,而且啤酒免费喝。高强度工作间歇,也就是在沙发上躺两三个小时,睡醒来接着干。

2016年11月,“潇湘一号”在酒泉卫星发射基地搭载长征十一号运载火箭成功发射。这是国内第一颗商业化科学实验卫星,开创了民营企业商业航天的先河。

“潇湘一号”发射成功后,一时间,媒体、市场、资本都将目光投向天仪,外行人士也跃跃欲试,想进军航天市场。

任维佳说,一些媒体将大众的注意力放在卫星研制似乎很容易,似乎几个人的团队也可以轻松搞定,这实质上是一个误导。

“这个行业并非一般行业所能比的,需要真正潜心而为。我一直和团队说,要对行业有一颗敬畏之心。一个螺丝没有安装好,都可能造成前功尽弃。去年,日本发射的一颗天文卫星,仅仅因为一个很小的技术错误,导致卫星上天后解体,价值几十个亿,科研人员十几年的心血都付诸东流,很可惜。”

从最初的质疑到今日的初战告捷,杨峰认为,这一切都与天仪的核心成员大多出身于航天系统密不可分。“我们的团队成员过去累计参与过近百个型号卫星、飞船或空间站的研制任务,可以说在技术、发射资源、用户资源、资金及管理等方面有着丰富的经验。”

杨峰说,天仪未来的计划是,两年内要放20颗卫星上天。“20颗卫星什么概念?现在天上1000多颗卫星,中国占10%,也就是200颗左右,2013年中国发射的卫星是19颗。”