《红楼梦》是伟大作品,也是第一作者未完成的著作,那份残缺的美,谁解其中味?

30年的红学生涯里,孙玉明只做了两件事:研究红学、推广红学。可谓一朝入红楼,一生《红楼梦》“解味人”。

近日,孙玉明受邀来到湖南大学,作了一场关于红楼梦“是”与“非”的专题讲座。

孙玉明,中国艺术研究院研究员、红楼梦研究所所长、中国红楼梦学会副会长,《<红楼梦>学刊》副主编;著有《日本红学史稿》《红学:1954》《<红楼梦>赏析》等。

让更多人读懂《红楼梦》

1989年,孙玉明被分配到中国艺术研究院《红楼梦学刊》编辑部工作。他自己都未曾想过,这一干便是28年。

大学学日语专业的他,在编辑部找到了最好的契合点,以中国红学和日本的红学做对比形成自己的写作角度,出版了《日本红学史稿》。这是首部系统研究日本红学的学术专著,不仅开拓了红学研究的海外平台,也引领了《红楼梦》在国外传播、翻译、研究的热潮。

研究红学到今天,孙玉明坦言自己不属于任何派别。学界对孙玉明学术上的解读,他也甚少回应。在他看来,每个人心中都有自己的“红楼梦”,不同人有不同的看法,这也是人文社会科学的丰富性所在。

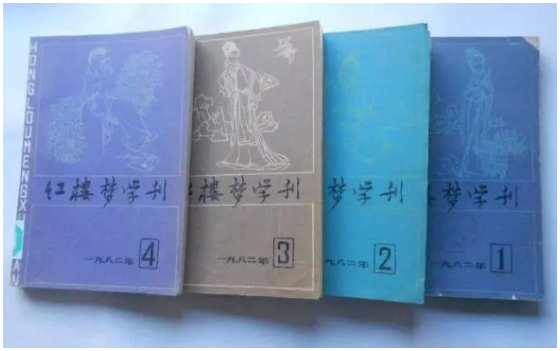

80年代初出版的《红楼梦学刊》。

现在,孙玉明最重要的工作是致力于《红楼梦》文学的推广和普及。“用当代人的视角,对作品的文化内涵予以呈现,进行赏析性的讲解,不能让名著与‘枯燥’‘沉闷’划上等号。”

为让不同层次的《红楼梦》爱好者有一个好的赏析体验,孙玉明著述的12卷本《<红楼梦>赏析》第一卷已正式出版发行,剩下的预计在5年之内完成出版。

《<红楼梦>赏析》注重版本的校勘,以最接近文本原貌的庚辰本为底本,同时也参校了其它版本,以便《红楼梦》爱好者根据自己的观点来解读原文。对于《红楼梦》所涉及的学术问题,孙玉明没有刻意回避,而是将学术与鉴赏融合,在润物无声中揉入了家世、版本、探轶等红学问题。

“《<红楼梦>赏析》不仅让读者能够更好地理解《红楼梦》的思想内涵与艺术特色,也兼顾了初读者与资深爱好者的不同需求。”孙玉明表示,《<红楼梦>赏析》系列出版不是最终目的,还将通过远程教学、音频视频等形式,以现代人更便捷的方式,去传播和推介《红楼梦》。无论哪种形式,只要大家愿意捧起书本读下去,就是成功的。

挖掘《红楼梦》艺术魅力

虽然对于《红楼梦》心存敬畏,多年的钻研,孙玉明看到了《红楼梦》中存在的诸多“是非”。

“人物年龄忽大忽小、排行错误、人名错乱与时序错乱,是《红楼梦》最明显的漏洞。”孙玉明举例说,黛玉的年龄表述,前后出现偏差;对贾琏“琏二爷”的称呼不合逻辑;在有的章节,本来描写的已经是冬天,但之后竟然在花园里看见了菊花等内容都经不起推敲。

“究其原因,一是作者曹雪芹没有最后修改完成作品;二是成书过程的复杂性。这很正常,毕竟是第一作者未完成的作品。”孙玉明认为,其他红学研究者所说的“一稿多改”“两书合成”“剪贴说”等造成《红楼梦》诸多“非”的解释说法也不无道理。

“《红楼梦》成书的复杂性以及文字的多样性,造成了许多至今不可解的疑问,不应用只言片语去过度阐释。”对于《红楼梦》的“非”,孙玉明觉得,这只是学术探讨的一个小内容,更应该关注挖掘其深层次的文学艺术魅力和历史文化价值。

对话

湘声报 & 孙玉明

湘声报:《红楼梦》是中国名著里最受关注的著作之一,红学研究也引发了许多讨论。您眼中的《红楼梦》是什么样的?

孙玉明:《红楼梦》是一部具有高度思想性和艺术性的伟大作品,这部古典文学名著不仅在内容方面博大精深、包罗万象,而且在艺术方面也达到了一个前所未有的高度,代表着中国古代小说艺术的最高成就。其蕴含了深刻的学术价值,是古典文学的巅峰之作,是全人类的文化瑰宝。

但我要说,《红楼梦》只是一部写得极好的小说。不论小说中写到的恢弘精致的建筑,还是丰裕的盛宴佳肴等,都是为文学功能而服务的,是为了情节发展,为了人物形象塑造和气氛营造。不要把它当作百科全书,它就是一部有虚构、有夸张的小说。《红楼梦》对我来说是具有极大魅力的,因为它还是一部未完成的著作,那份残缺的美最让人动情。正如作家王蒙所说,《红楼梦》是中国的断臂维纳斯,读者可以带着寻宝、猜谜、欣赏的不同心态去阅读,都必有所获。

湘声报:自上世纪50年代起,全国相继出现了几次“红学热”。您如何看待这一现象?

孙玉明:每个时代有不同时代的学术,学者个人兴趣不同,角度自然不同,对红楼梦的研究永远不会统一,不能强求彼此研究的同类化,哪怕从《红楼梦》里找出一个字来研究,也是对红学的贡献,红学研究更需兼容并包。

“一千人眼里有一千个哈姆雷特”,每一位红学研究者心中都藏着不同的《红楼梦》,不同人有不同的看法,这正是人文社会科学的丰富性所在。如果你曾走进红楼的世界之中,你的心里也藏匿着一个属于自己的大观园。

湘声报:有电视台拍了小戏骨版的《红楼梦之刘姥姥进大观园》,很受欢迎。

孙玉明:《红楼梦》的几次重拍,对古典名著起到了普及、启蒙的作用。随着时代的发展,知识结构也随之迅速发生了相应的变化。当下运用一些创新的形式对《红楼梦》等经典名著的重拍带动了一大批青少年来看原著,有着教育、推广的作用,一定程度上弘扬了中国的传统文化。

湘声报:如何激发青少年对诸如《红楼梦》等经典文学名著的阅读兴趣?

孙玉明:像《红楼梦》这样的小说,还是宜于慢慢地读、慢慢地品味。初看时,繁华明艳,细读来字字血痕。对于初识文学的中小学生,甚至是具有一定知识水平的大学生来说,《红楼梦》读起来都是很枯燥,难以读下去的,那就没必要勉强去读。14亿人口不是非要都读《红楼梦》的,也没必要人人都读得懂《红楼梦》,要看个人兴趣而定。《红楼梦》需要一定的知识结构,更适合真正懂文学爱文学的人在案头来慢慢品味。

当然,我也意识到了这个问题。近些年来,我常年奔走于全国各高校与莘莘学子漫谈《红楼梦》,就是觉得学术不能普及,但学术成果可以,红学研究也应唤起人们,尤其是年轻一代对《红楼梦》的阅读兴趣。

END

文|湘声报记者 李飞

图片|部分来源网络