2008年,汶川大地震后湘声报刊发特别报道支援灾区

在四川理县县城,连接新老城区的主干道,名为三湘大道。这条路跨越岷江支流——杂谷脑河,其上的桥梁被称为潇湘大桥。

距湖南近千公里之外的县城,为何有以湖南元素命名的交通要道?初次经过这里的人或许会惊讶不已,殊不知,这正是“湘理相亲”最重要的见证之一。

2008年5月12日,汶川发生8.0级大地震,位于汶川县西北70公里外的理县是受灾最为严重的地区之一,全县受灾率达到100%,改革开放30年的成果毁于一旦。

灾难过后,理县重建任务艰巨而繁重。湖南省委、省政府积极响应中共中央、国务院的号召,派出33人的援建工作队支援理县。700多个日夜,这支队伍与当地藏羌同胞一起,在废墟上建起了崭新的理县。

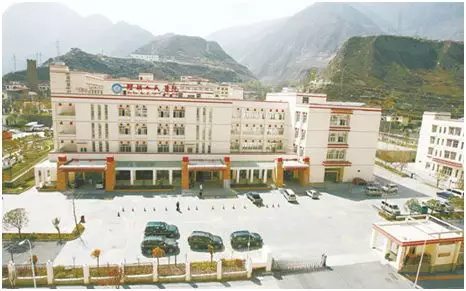

理县县城新貌

十年前的5月12日中午——长沙市工务局局长席超波至今难忘。

当时,担任宁乡县副县长的他正在参加一场会议,“突然间,椅子好像被谁踢了一脚,感觉人不受控制地晃动,桌子上的水杯、笔筒也在摇”。

得知四川发生大地震后,席超波第一时间就萌生了赴灾区一线抗震救灾的念头。

地震灾后,百废待兴,中组部决定在部分省份选调一批懂业务、能力强的年轻干部,充实到灾区基层,帮助灾区重建。近一个月后的6月初,席超波接到了中共中央组织部打来的电话。

席超波是中南大学建筑与土木工程专业的硕士,此前担任过长沙市芙蓉路、沿江风光带改造等数十个市政重点项目工程指挥部指挥长,具有丰富的工程管理经验。当对方询问他是否愿意深入灾区第一线,参与重建工作时,席超波毫不犹豫地说 “愿意,一切服从组织安排”。

几天后,中组部和省委组织部的选派文件就到了席超波手里,他将前往理县挂职县委常委、副县长,同时还担任湖南省对口支援理县灾后重建工作队副队长。

2009年中秋节,席超波(左二)在理县“三湘情”农村安全饮水和灌溉工程工地

从成都去理县,汶川曾是必经之路。由于地震导致山体滑坡、路面塌陷,交通受阻,去理县只能绕道九寨沟,经松潘县、红原县,翻越海拔4345米的查真梁子后,从西北往东南方向进入理县。因为绕道,路程多出了400多公里,席超波花了50多个小时才赶到理县。

到达灾区后,席超波和4名理县县领导挤住在一个四面透风的车库里,睡的是地铺,晚上没电只能点蜡烛,因为缺水洗澡只能拿湿毛巾擦擦。

援建的第一年,工作队每天行走在高海拔山寨,常会发生汽车抛锚的状况

就是在这样的条件下,席超波用一个月的时间跑遍了理县13个乡镇81个村,并形成灾区调研报告,上报湖南省委、省政府,为日后组织灾区重建提供参考。

这段时间,席超波磨破了带去的3双鞋,被石头和枝条挂破了5条裤子。

此时,省内援建工作队组建工作正在紧张进行,对口援建领导小组的24个省直部门出现请缨热潮。

省委宣传部干部李仕铭与妻子结婚刚满一年,夫妻俩同时向各自单位报名申请援建理县;省地税局干部姚格平的妻子已经怀孕7个月,这是他们结婚十年迎来的第一个孩子,但姚格平仍然取得家人支持积极报名;省交通厅高速公路管理局干部方博夫顶着女朋友的压力,积极向单位争取机会……

在方博夫看来,争取去灾区做3年重建工作,既不是在单位图表现,也不是热血上头,而是大灾大难面前,人的一种本能选择。

2008年8月19日,由时任省发改委纪检组长张银桥担任队长,湖南对口援建理县的33人援建工作队从长沙出发,沿着席超波先前走的路线,进驻理县,拉开了重建理县的序幕。

理县中学新貌

到达理县的第二天早上8点半,湖南援建工作队准时在临时搭建的板房前升起国旗,庄严宣誓:“不畏艰难,团结拼搏,严格自律,真诚奉献,不辱使命。”

此后的3天里,工作队在全县的13个乡镇开展地毯式的全面走访,对村庄、学校、医院、路网、水网、电网情况进行全面了解。一个多月后,《湖南对口援建规划总纲》正式确定。

按规划,湖南将对理县投资20亿元,用于理县民生建设、基础设施及未来经济发展等基础行业的9大类99个项目。其中,灾区农村安全饮水工程被确定为“一号工程”。

地震发生后,理县原有的供水设施损毁殆尽。震后几个月里,余震频发,剩余的供水设施进一步被破坏,仅能满足县城居民一部分的需要。一些原本水质不错的山泉,由于地震引发的地质结构变化而干涸,县城以外的农村陷入“下雨有水喝,天晴背水喝,干旱没水喝”的困境。

席超波回忆,由于灾区缺乏热水供应,水资源又少,到灾区后的3个月里他没洗上一次澡,“如果连群众最基本的生活需求都满足不了,重建工程也就失去了意义”。

9月24日,“三湘情”农村安全饮水及灌溉工程正式启动。当时理县农村人口有3.5万人,散布在4000平方公里的崇山峻岭中,大的村子上百人,小的村子只有10余户。在高寒山区开展饮水工程,震前就是当地长期想解决而没有解决的问题,短时间内仅靠援建队的力量,难度可想而知。

在地势险峻的山区,寻找量足且安全的水源是一件极其艰难的事。席超波说,可用水源点基本在海拔2000—3000米的半高山无人区,寻找一个合格水源点,往往要跋涉几十公里山路。同时,还可能找不到水源点,只能无功而返,回到起点再次规划路线。

“三湘情”人饮和灌溉工程

铺设管道也是一项巨大的工程。水源点离居民点一般都有十几里路的距离,工程点多线广,有些地段甚至需要在悬崖峭壁上安装固定水管,施工人员身上绑着安全绳进行高空作业。

强烈的高原反应也给施工带来挑战。一段钢制水管需要十几个人才能抬上山,困难的情况下,一天能装好一节水管就算是成功了。

尽管难度重重,但工程进展却一天一个样。

11月6日,首个示范工程——薛城镇沙金村安全饮水工程完工并通过验收。随后,“三湘情”一号工程在理县81个村全面铺开。到2009年4月底,理县安全饮水及灌溉工程全面完成。这是理县灾区第一个开工、第一个竣工完成的民心工程。

短短半年时间,湖南援建用心血和汗水,彻底解决了3.5万藏羌同胞祖祖辈辈期盼解决的饮水问题。理县13个乡镇81个村户户喝上了放心水,不少村民敲锣打鼓为工作队送来锦旗。

一个个援建项目破土动工,一个个建成的项目重塑着理县。

当年正在建设中的潇湘大桥,横跨杂谷脑河

2009年8月,湖南援建理县的16个中小学校全面竣工交付使用,使理县成为阿坝州学校整体竣工第一县,6200多名藏羌中小学生在新校舍迎来了灾后的第一个学年。当地教育事业因此向前推进了至少20年。

当年12月20日,包括理县人民医院、公共卫生服务中心等在内的9个医卫项目于当天正式竣工验收并交付使用,理县百姓在家门口就能享受二甲标准的医疗服务。

湖南投资8700多万元援建的理县人民医院

湖南援建理县公路项目开工仅4个多月,总长190多公里的理县农村公路就全线竣工,项目涉及全县25条公路和6座桥梁。据当地交警部门统计,农村公路竣工后的3个月内,理县就新增各类机动车200多台,超过之前一年的新增机动车总量。

三湘大道

在灾后2年多时间里,援建“湘军”用一个又一个的第一,让理县迅速恢复活力,帮助群众生活步入正轨。

在欣喜于理县的变化时,援建队员也有着对家人的愧疚与遗憾。这两年里,张银桥、席超波先后失去了岳父,李永东失去了父亲,王先佑、田野也失去了母亲。

2010年10月26日,援建工作队完成在理县的各项任务后返回湖南。

藏族老阿妈满含热泪的将羌红、哈达挂在援建队队长张银桥的身上

“我们要走的那天,理县各机关单位的干部和各乡镇村组群众组成的送行队伍,一直从县城317 国道排到了40多公里以外。”席超波说,理县群众为湖南的援建者们带上庆功的大红花,披上哈达和羌红;藏羌同胞争相把自己家的土特产、自绣的鞋垫送到他们手中,人们端起青稞酒,祝福恩人们扎西德勒。

当时的情境至今让援建队员们感动。