湖南各类学校里最常见的香港人名

逸夫楼:一代代学子的青春记忆

中南林业科技大学逸夫楼

◆湘声报记者 陈彬 见习记者 杨呢喃

6月初,湖南师范大学图书馆总支书记鄢朝晖收到学生的一封感谢信。学生在信中说,谈起母校,她最喜欢去的地方是桃子湖和图书馆,并细细陈述了她与图书馆的故事。

鄢朝晖很感动,在朋友圈里配了许多学生在图书馆读书或在图书馆前合影的照片。

湖南师范大学图书馆挂在门口的“图书馆”三个字,由邵逸夫先生题写,因此这个图书馆又名逸夫图书馆。

1989年春,邵逸夫捐赠500万元港币支持湖南师范大学新建图书馆。这是当时地方高校接受的最大一笔捐款,更是改革开放以后湖南教育界首次接受内地以外地区最大的一笔捐款。

自此之后至2012年,湖南几乎每年都获得邵逸夫基金的赠款,用于教育项目。

湘声报采访的多名高校教师表示,邵逸夫的捐赠对受捐学校的教学或科研提供了有力的支持和保障,对人才的引进、提升和造就也产生了重要的影响,推动了湖南教育发展。

1991年,邵逸夫先生私人代表马临博士出席湖南师范大学图书馆落成开馆仪式。

邵逸夫亲笔题赠馆额

湖南师范大学老图书馆只有6000平方米。1988年,湖南师范大学决定新建一个图书馆。

1988年冬,离小年只有一天,时任湖南师范大学校长张楚廷得知邵逸夫决定向内地高校捐赠1亿港元,他立即与时任图书馆馆长王大年等3人一同飞往北京,向国家教委申请。

“受赠的30个对象中,仅我们是年前赶往国家教委的。或许,我们的举动感动了国家教委,最终湖南唯一一个名额给了湖南师范大学。”如今82岁高龄的王大年回忆说。

张楚廷在一篇文章中写道,“由于当时邵逸夫先生的资助还被称为‘外资’,挂上了‘外资’的名义,保证了图书馆建设的配套经费及时跟上了。”

1991年11月,新馆落成投入试用,建筑面积1.7万余平方米,成为湖南高校当时面积最大、设施齐全的图书馆。经批准,湖南师范大学图书馆被命名为“逸夫图书馆”。不久后,邵逸夫亲笔题赠馆额,这在内地极为少见。

更未想到的是,1992年8月, 85岁高龄的邵逸夫还与夫人方逸华乘私人专机,到湖南实地察看湖南师范大学图书馆。这也是邵逸夫唯一一次为了捐建项目来湘察看。

“他从一楼到楼顶,冒着酷暑仔细询问察看。”王大年说,“邵逸夫先生瘦,亲和,不多说话,但说起话来很有力道。站在图书馆楼顶,他见馆外视野开阔,背靠岳麓山,前有湘江,十分开心。”

罗益群是当时的图书馆副馆长,后接任王大年担任馆长。他在一篇文章中写道,“邵逸夫对图书馆项目十分满意,并对当时前来接待的湖南省政府领导当场表态,愿以邵氏基金支持湖南教育事业,特别是贫困地区的中小学。”

湖南284所学校受益

邵逸夫在湖南师范大学逸夫图书馆的表态,很快得以落实,在此之后,邵氏基金不断在湖南捐建中小学教学楼、图书馆等。

截止2012年,邵逸夫在湖南捐赠涉及中小学及高校284所,总金额1.94亿港元,其中,128所学校被冠名为逸夫学校,156栋图书馆、教学楼等被冠名为逸夫楼。

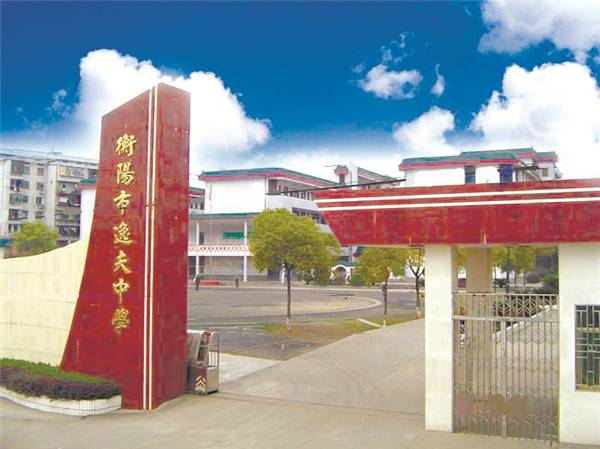

衡阳市逸夫中学是受捐赠的学校之一,原名为市十三中学。

1995年以前,市十三中学教学楼还是破旧的窑洞式教学楼。由于地处郊区,在衡阳市中学中排名靠后。

“学校在1995年以前,学生总数从来没有超过400人。” 现任衡阳逸夫中学的副科级纪检员罗国庆感慨道。

1995年,衡阳市启动薄弱学校改造计划,向国家教委申请逸夫基金捐赠80万元港币,折合约为90万元人民币。衡阳市政府争取到这笔资金,并划入十三中的改造资金。最终,衡阳市政府总投资1100万,全力改造十三中。

在罗国庆看来,在获得邵逸夫基金的支持后,衡阳市十三中学迎来了它的转折点。当年,学校改造便基本完成,拥有T型教室与阅读室。为了感谢邵逸夫先生,学校主动向市政府争取,将学校更名为衡阳市逸夫中学,从此学校大步向衡阳市教学质量的第一方阵迈进。

王大年则认为,邵氏基金出资捐赠,实际上推动了行政部门对教育教学的硬件投入。对于被捐助的学校来说,邵氏基金不仅带来资金,还得到教育部门的更多重视。

清华大学公共管理学院创新与社会责任研究中心主任邓国胜说,在改革开放之初,中国最缺的就是硬件设施,邵逸夫的捐助解决了这一问题,对内地的教育事业发展起到了很大的推动作用。

衡阳市逸夫中学

捐赠“逸夫楼”模式

除邵逸夫捐赠这一善举,至今为人称道的还有他的捐赠模式。

为了规范捐赠项目管理,邵逸夫基金有一套严格的捐赠机制,这也使得遍布全国各地的逸夫楼很少出现争议。

比如, 2007年6月修订的《香港邵逸夫基金向内地教育事业赠款项目管理办法》,对项目的捐赠条件、资金的使用、项目的建设管理等都做了详细规定。如在项目申请上,办法明确规定,不论是高等教育领域还是基础教育领域项目的申请,都要经教育部聘请的专家对申报项目进行评审,并向邵氏基金推荐。未经专家评审的项目,将不能获得邵氏基金资助。

湖南省教育厅财务建设处主任科员魏欣说,湖南的赠款项目一般通过教育厅审核再向教育部申请。不过,也有高校直接找到教育部进行申请。

在捐助方式上,办法也规定,每个项目都由邵氏基金和教育行政单位共同出资,如对高等院校的捐助比例为1∶3,受捐学校必须提供不低于捐款数额3倍的配套基金;对于基础教育,比例则是1∶1。

“当年邵逸夫基金会给湖南大学逸夫楼捐助的资金有600万元。”湖南大学基建处相关人士介绍,湖大逸夫楼建于2002年,建筑平面1.2万平方米,总投资2700万元人民币。

邵氏基金还要求由高等院校、教育厅(教委)设立赠款项目建设资金专用账户,统一管理两部分来源的资金,防止赠款挪用。

为确保工程如期进行,赠款一般分两批到账,建筑主体完工拨付50%,全部竣工并完成镶嵌命名再拨付50%。

根据规定,捐赠项目都要进行验收评审,高等院校项目评审在竣工两年后进行,而基础教育项目则在项目竣工一年后进行。

魏欣说,评审都是由教育部组织专家赴各个项目学校进行,以确保工程的质量。

办好教育是最好的纪念

20多年过去,“逸夫楼”也贯穿了湖南许多学子的学习生涯,从小学到大学,“逸夫楼”作为地标性建筑承载了众多学子的记忆。

“你是否记得,读书时曾有这样一栋楼叫‘逸夫楼’。”很多人亲切地称呼邵逸夫为“楼主”。

2014年1月7日,邵逸夫去世那天,许多网友在微博等社交媒体上悼念。如有人说,在逸夫楼里曾经哭过、笑过、爱过。

“邵逸夫先生对我校和我校图书馆的关怀之情、资助之恩将永载校史、馆史!”湖南师范大学当时在其官网上发表《沉痛哀悼邵逸夫爵士》的文章。

当天,湖南女子学院逸夫图书馆前,一群学生冒雨摆放着鲜花和蜡烛,对邵逸夫的去世深深怀念。该校学生罗芳曾在湘潭市雨湖区熙春路逸夫小学上学,感触更深,“逸夫学校伴随着我的成长”。

1992年,邵逸夫在家中与受助高校代表谈起他的教育情结:“学校是培养人、造就人的地方,也是一个国家兴亡的基础,我捐赠的目的不是为了个人名利,而是为国家培养人才尽力,自己的钱来自人民,也要归还于人民。”

在鄢朝晖看来,如今纪念邵逸夫最好的方式就是把逸夫图书馆办好,让师生更好地在这里感受知识的魅力与趣味,并从中汲取营养。

罗国庆说,“感恩邵逸夫,那就是延续邵逸夫捐赠的初衷,把学校办好,让每一个学生在这里快乐、健康地学习成长。”

1988年至2012年

邵逸夫为湖南教育事业

捐款总金额达1.94亿港元

284所中小学及高校受益

128所学校被冠名为逸夫学校

156栋图书馆、教学楼等被冠名为逸夫楼

邵逸夫多次来湘 百岁时登上天门山

邵逸夫1907年出生于浙江宁波,是香港知名的电影制作人、娱乐业大亨、慈善家。2014年1月7日逝世。

自1985年开始,邵逸夫慈善信托基金和邵氏基金(香港)有限公司,与教育部合作,连年向内地教育事业捐赠巨款,迄今赠款金额近47.5亿港币,建设各类项目6013个,为中国教育事业的发展作出了宝贵贡献。

生活简朴,谢绝一切宴请

邵逸夫多次来湖南,百岁时还登上天门山。

因为工作关系,省教育厅机关党委专职副书记喻志松曾多次见到邵逸夫先生。在他的记忆中,邵老十分钟情于张家界的风光,曾4次到张家界游览考察,每次都要登上山顶去欣赏风光。特别是2007年9月,当时已是百岁高龄的邵老还与夫人等香港各界名流,专程到张家界天门山观光。

“邵老先生十分平易近人,没有半点架子。而且每次来湖南也总是自己安排好一切行程费用,谢绝一切宴请款待。”喻志松回忆,邵老的生活十分简朴,在湖南考察期间,他也从不到宴席上吃饭,总是默默坐在一旁吃几道家常菜。

给汨罗车祸女孩写亲笔信

“在奉献爱心时,邵老先生特别慷慨,让人很感动。”2006年3月,媒体报道13岁的汨罗女孩李娜遭遇车祸,因为交不起20万巨额医疗费,偷偷给父母留下遗书的消息。此报道经香港媒体转载后,打动了邵逸夫先生和夫人,他们决定向李娜捐款25万元人民币。当时,喻志松陪同来自香港邵氏基金会的姜廉清夫妇,来到了李娜的病房,向她转交了善款和邵逸夫先生写给她的亲笔信。

作为邵氏基金在湖南项目实施的对接者,喻志松认为邵老捐赠的项目一是从不间断,二是力度很大,而且所提出的一些捐赠要求也比较简单,完全不苛刻。 (湘声报综合)