2017年,湖湘学界最大的盛事之一,当属“理学开山”周敦颐诞辰1000周年。

自今年3月以来,湖南省濂溪学研究会、湖南省湖湘文化研究会、湖南图书馆等联合开展了一系列纪念活动,濂溪故里——道县于6月23日举行了盛大的周敦颐诞辰千年纪念庆典。

尽管濂溪先生在学界地位崇高,但他在民众心中留下的最深刻影响则是千古名篇《爱莲说》,一句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”至今仍被吟诵。

“周敦颐是孔、孟以来的第三位圣人,是孔、孟之后的第一位圣人。”在湖南省濂溪学研究会会长、湖南科技学院国学院院长张京华心中,周敦颐的思想光芒如同一盏明灯,“照亮了中国将近1000年的历程,照亮了整个东亚世界”。

“周敦颐是湖南本土诞生的第一位具有原创性的思想家和哲学家,湖湘学术为世人所知、所重,都是自他开始。”省政协委员、湖南师大伦理研究所所长王泽应说,千年过去,周敦颐的学说和思想依然具有强烈的现实意义。

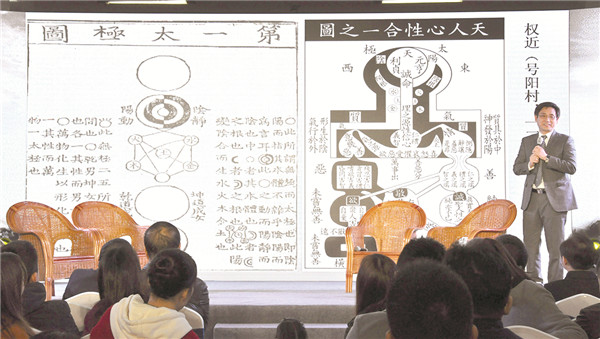

张京华(中)、王立新(右)在湖南图书馆参加周敦颐诞辰千年纪念论坛。

“他的思想光芒如同一盏明灯,照亮中国将近千年的历程”

今天为何还要研读周敦颐

周敦颐(1017-1073),字茂叔,世称濂溪先生,湖南道州(今道县楼田村)人,北宋时期著名的思想家、文学家、教育家,中国廉政文化先驱。

1000年来,濂溪先生对后世产生了深远的影响。

他以“无极”为本源、以“太极”为初始,为宋代哲学开辟了一种新的宇宙观和人生观,是学术界公认的理学开山鼻祖。

他提出的以“诚”为本、为“百行之源”的修身治国之道,以及代表作《爱莲说》《太极图说》《通书》等是此后历代王朝治国、百姓持家、君子修身的典范,其理学思想代表了湖湘文化在中古以后史学界的高峰。

◆湘声报记者 刘敏婕

湖南第一位本土思想家

249字的《太极图说》,2000 多字的《通书》,119 字的《爱莲说》,加上其他诗文,周敦颐的传世文本总共不过6000多字。

“濂溪先生就凭着两个学生,一张太极图,不到3000字(指学术著作),成为了中国思想文化史上‘功盖在孔孟之间’的人物。”文化学者王鲁湘今年4月回湘演讲时如此评价周敦颐。

早在多年前,湖南学者梁绍辉在《周敦颐评传》中的总结便广为流传,“生于湖南边陲之地,学不由名师,官不过知府,著作字不满三千,所在又多边远障塞之处”,这种看似并无亮点的经历偏偏成就了一代开山宗师。

“两宋新儒家的建立,在学理上最大的贡献来自周敦颐《太极图说》‘无极而太极’的论断。”张京华介绍,《太极图说》承接《易经》,阐发宇宙的本原,从太极到阴阳到五行到万物,比《易经》更加细密和复杂。

在《通书》中,周敦颐重新梳理儒学体系,开篇提出“诚者,圣人之本”,“诚,五常之本,百行之源也”,意即“诚”是宇宙万物的本质属性,人类道德正是“诚”的继承与发展。整部《通书》以“诚”立意,阐发出周敦颐关于修养的思想体系。

“如果说‘无极’是周敦颐关于宇宙生成的基本思想,那么‘诚’则是周敦颐关于道德的基本思想。”在王泽应看来,孔孟主要是讲人生论,讲怎么做人,“他们说应该讲道德,却没有说为什么要讲道德?周敦颐开创的新儒学回答了这个问题,为儒家提供了基础支撑”。

在王泽应眼中,尽管屈原、贾谊、柳宗元、刘禹锡等被流放至湖南的政治家留下大量著作,对湖湘文化产生了深远影响,但在宋以前,湖南本土文化发育并不健全。作为湖南第一位本土思想家,周敦颐是当之无愧的“湘学宗主”。

因此,晚清学者王闿运豪气干云地写下“吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波”,如今这幅楹联悬于岳麓书院大门前,被视为对湖湘文化的精辟概括。

周敦颐和王夫之是湖南思想界的“双子星座”,但当代船山思想研究似更为鼎盛。王泽应认为,其中一个重要的原因是周敦颐著作过少,可供学者发挥的文本空间有限,而王船山有800多万字文集,“王船山好比一个大广场,可以容纳上万人跳广场舞;周敦颐就像一个精致的小房间,进去几十个人就比较拥挤了,施展不开”。

无论何地为官都是良吏

“可以说,绝大多数人知道周敦颐,都是从《爱莲说》开始的。”张京华说,“但大家可能有所不知,周敦颐不仅是学者、书生,而且是任劳任怨的基层政治家。”

15岁前,周敦颐一直生活在道县,后因丧父,随母亲去北宋首都开封投奔任龙图阁学士的舅舅郑向。郑向十分喜爱周敦颐,把朝廷恩荫名额给了他,而不是自己的儿子,他由此步入仕途。

从20岁时担任洪州分宁(今江西修水)主簿,30多年间,周敦颐一直在州、县两级地方官的职位上徘徊,50多岁最后一任官职才当到“副省级”——广南东路刑狱。无论在何地为官,周敦颐都被公认是一位廉判明断、铁面无私的良吏。

刚到任分宁主簿时,周敦颐对一个久决不下的案子“一讯立辨”,被人惊叹“老吏不如也”。他很快被推荐做南安军司理参军,一去就遇到难题。有个囚犯法不当死,转运使王逵却想重判他,其他人不敢作声,周敦颐却与他力争,并决定弃官而去,扔下一句话“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也”。一语惊醒王逵,囚犯得以幸免。

为官多年的周敦颐俸禄并不低,但他对别人总慷慨解囊,自己却一生清贫。

在湖南图书馆参加周敦颐诞辰千年纪念论坛时,深圳大学文学院教授王立新讲起一个故事:35岁的周敦颐在南昌做知县时突然病危,昏迷了一天一夜,朋友们准备为他安排后事。众人“视其家,服御之物,止一敝箧,钱不满百”,可见其清廉之程度。

周敦颐任永州通判时,侄子想求职被他断然拒绝,他写了一首《任所寄乡关故旧》:“老子生来骨性寒,宦情不改旧儒酸。停杯厌饮香醪味,举箸常餐淡菜盘。事冗不知精力倦,官清赢得梦魂安。故人欲问吾何况,为道舂陵只一般。”

“官清赢得梦魂安”,是当下党风廉政建设中被引用得最频繁的诗句之一。而周敦颐的另一句诗“饱暖大富贵,康宁无价金”,更清晰地表露了他的生活态度。

“周濂溪是一个为民请命的好官。”王立新说,周敦颐担任广南东路刑狱时,主治法令的他四处考察,不到两年就把广东都走遍了。岭南地区瘴疠之气严重,他因此染病,不得不申请退休,隐居庐山莲花峰下直至过世。

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,周敦颐在《爱莲说》中为后世读书人树立了君子的标准。

王鲁湘曾在专栏中解读这句话,“很多人只是独赏前半句,但后半句其实更重要,也更难做到。寒士通过读书科考,可以改变处于‘淤泥’的困顿生活,但一朝乌纱在头,权力在手,名气在外,要想‘濯清涟而不妖’,则需要更坚毅的人格力量来支撑,更执着的道德信念来加持,更远大的理想抱负来提引”。

“想想古今中外,多少优秀的寒族子弟,没有失败在他们不可选择的出身环境,却倒在了人生飞黄腾达的事业巅峰。”王鲁湘感慨。

来自韩国的田炳郁教授介绍韩国发现的周敦颐太极图资料。 省图书馆提供

圣人之道深刻影响后世

“孔子‘栖栖遑遑,奔走救世如丧家之犬’,颜回‘一箪食,一瓢饮,在陋巷’,他们为什么还能感觉到很快乐呢?周敦颐从这里打开一扇门,让人去寻求道德和思想的力量。”谈起周敦颐,王泽应总津津乐道于“孔颜乐处”命题。

程颢曾回忆“昔受学于周茂叔,每令寻颜子仲尼乐处,所乐何事”。此后,“寻孔颜乐处”便成了宋明理学中的重大命题。

“这个问题,好像是轻轻一问,却指明了其后1000年中国儒学追求的方向——学做圣人之道。”王鲁湘说,周敦颐在《通书》里提出“士希贤,贤希圣,圣希天”,不仅成为古代学子的人生目标,亦备受帝王肯定——故宫养心殿内乾隆皇帝的书房“三希堂”即源于此。

“现代社会的物质文明高度发展,但如何追求纯粹的快乐依然困扰着我们。”王泽应感慨,“周敦颐告诉我们,有了道德的支撑,你不会羡慕富贵,也不会讨厌贫贱,只会崇尚那些有高尚品格、丰富见识和高远境界的人。”

“如果一个人有价值追求,即使身处逆境都会感觉快乐,更不会因物质而心态失衡。”王泽应说,“不管别人挣多少钱,当多大的官,只要你的行为得体、合乎公平正义,在他面前你也能有自己的精神优势。”

“心中有道,无论何时都充满阳光和正能量,他这一生修养到家了。”王泽应最佩服周敦颐的心态平和,“遇事不乱,对生命有敬畏,对劳苦大众有尊重。他信奉的,正是他身体力行的,这是真正的知行合一”。

与周敦颐同时代的黄庭坚评价他“人品甚高,胸中洒落,如光风霁月”。周敦颐的上级程珦特别佩服他,并将两个儿子程颢、程颐送至周敦颐处拜师受业。这两个少年后来将所学继承和发扬,到朱熹集大成,使理学成为宋、元、明、清四朝不动摇的官学。

“千年过去了,我认为我们还处在周敦颐的时代,他提出的问题,并没有失去当下意义。”王鲁湘说。