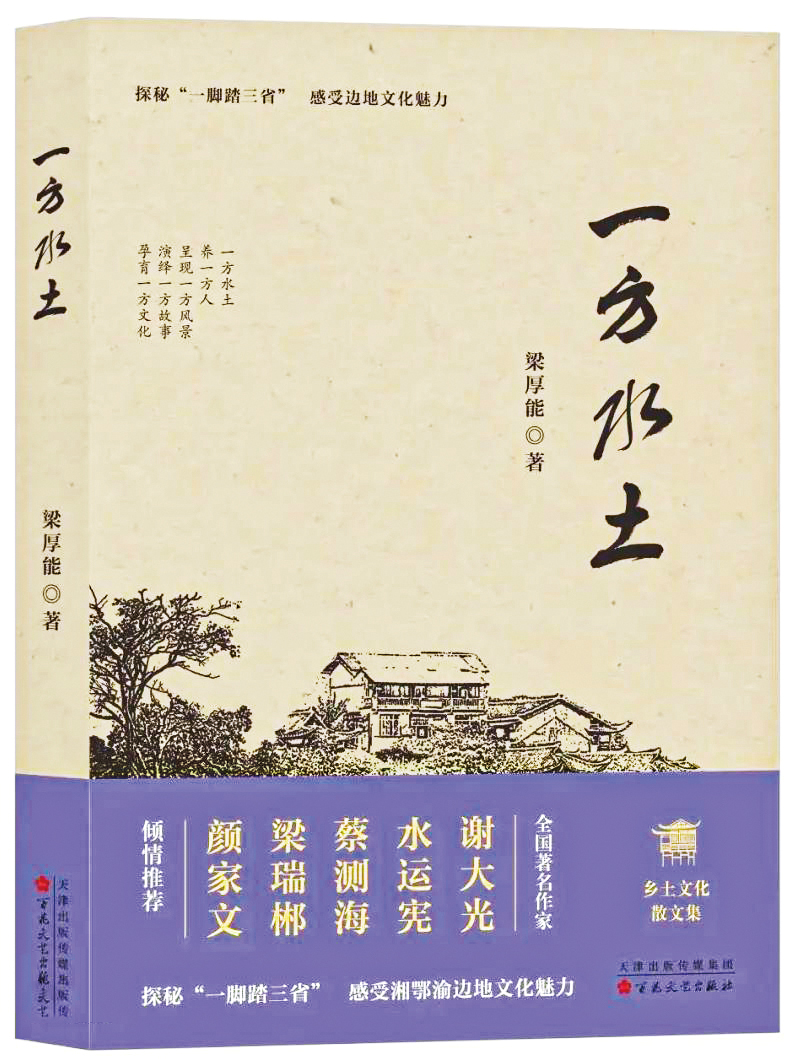

《一方水土》是湘西作家梁厚能的一部乡土文化散文集。该作品介绍了他的家乡——处于湘鄂渝交界的湘西桂塘坝,及与之邻近的古镇古村落,具有浓厚的地域特色和土家族苗族特色。

书中详尽介绍了土家族、苗族独特的文化传承,包括语言、物质、社会民俗等,不仅描绘了湘西独特的地域风貌,还将土家族苗族特有的风俗与文化、历史以及现代性联系起来。

在读《一方水土》时,你可以感受到作者梁厚能像一位气味叙述者,以平缓朴素的文字将他的故乡呈现,再将读者带入他的领域。事实上,我认为气味才是记忆的载体,照片承载的记忆好像是另一个时空。读他的文字,能闻到阳光晒过的被褥、乡村的草木,是如泥土般令人安心的味道。但这只是表象,深层的是穿透草木、泥土背后农村人坚实有力的生命力。

不管时代如何变迁,梁厚能笔下的乡村人从始至终保有良善、勤劳的品质。梁厚能也一直把自己归于乡村人,所以他总能看到人的赤子之心。农耕时,饱含对农作物来年壮硕的期许;收割时,感受稻谷的生命力。焦灼是人性,无法避免,他们用自己的方式来抵抗这种情绪,长于自然又归于自然,书写着属于自己的田园牧歌。

《一方水土》中描写了土家族传统风俗,如唱山歌。山歌的内容与当地民风民俗息息相关,有干农活时唱的,有婚丧嫁娶时唱的,有土家苗汉儿女定情时唱的歌。梁厚能记录下了父亲哄弟弟老亮时唱的儿歌:“打掌掌讨馒馒,讨得多送哥哥,讨的少送嫂嫂。嫂嫂吃不完,放在枕头上,老鼠拖到门角角,雀儿嘎到树巅巅,起窠窠抱崽崽,叮隆蹦隆搭下来。”土家族苗族特有的山歌如同叙事诗一般,让民族文化传承有了更为具体的载体。这与《诗经》有某种特征上的相似,都承载了历史,体现了民风民俗,呈现了过往发生的时间和地域。

桂塘的村民从四面八方辗转迁徙到这个边界之地,经过无数代人的繁衍生息,这些来自不同地区、不同民族的村民,在这里和谐相处,形成了新的方言。方言的运用打破了读者的既定期待,拉长了读者阅读欣赏的时间,审美时间被延长了,达到“陌生化”的效果。

梁厚能的乡愁除描写自己土生土长的地方外,更多的体现在对父母描写中。“父亲,这两个字是那么亲切,又是那么沉重,太沉重了,沉重得我不敢拿笔端去触及。”透过文字,能感受到梁厚能的父亲对他深沉的爱,和他对父亲的爱。

梁厚能以日常最为朴素的小事,构成了记忆中母亲的形象。“父亲出殡的那天早晨,她木然地站在老屋旁,目送远去的送葬队伍,哭成了泪人。”短短一句话道尽了母亲对父亲的情感。梁厚能的父母经历过困苦,但梁厚能没有被苦难所打败,而是与苦难和解。

在梁厚能的人生中,父亲像灯塔一样指引着他教他上进,母亲则如一个敞开的怀抱,不声不响,但你知道她就在那里。在父母相继去世后,故乡接替了父母的角色,敞开怀抱,静待游子归家。故乡恒定不变,承载着乡村人的一生,父母不在了,故乡似人生的参与者一般,备份好父母一生的痕迹。

梁厚能的文字是平淡中蕴藏汹涌的力量。“在精神停驻之处,在精神安于自身之处,就会出现美好时间。”在《一方水土》中,这样平静的文字把读者杂乱的精神归拢一处,摆脱了所有的惶惑而沉静下来。在现代浮躁的社会里,在现代人不知所云的忙碌里,我想可以静下心来看看另一个地方的另一种生活方式。

文 | 王虹力