□万汝青

他是一个艺术天才,诗书画印俱佳,为清代碑学理论最有力实践者;他是一个悲情男人,少年丧母,中年丧妻,至死债务缠身;他是一个失意仕人,居幕十年,屡试不第,捐官收场。他叫赵之谦,生于道光,历经咸丰、同治,卒于光绪,在内忧外患、知音零落中度过颠沛流离的56个春秋。

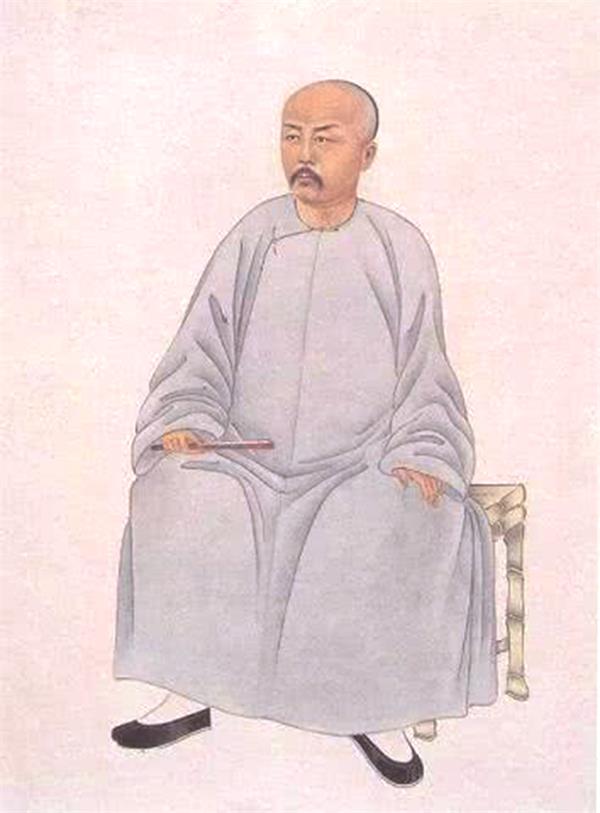

赵之谦画像

赵之谦画像

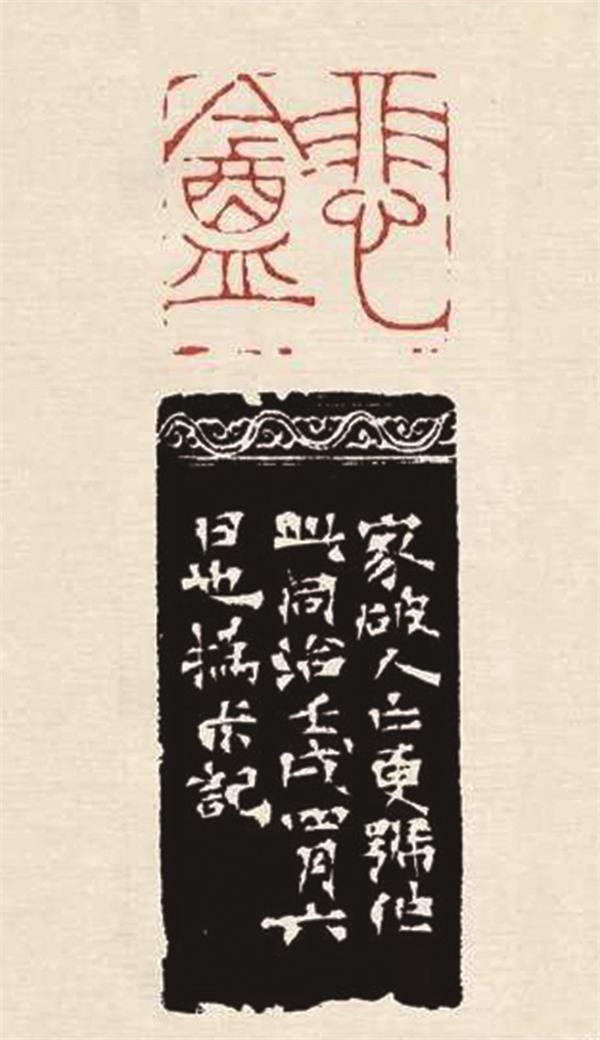

赵之谦刻印“悲盦”

赵之谦刻印“悲盦”

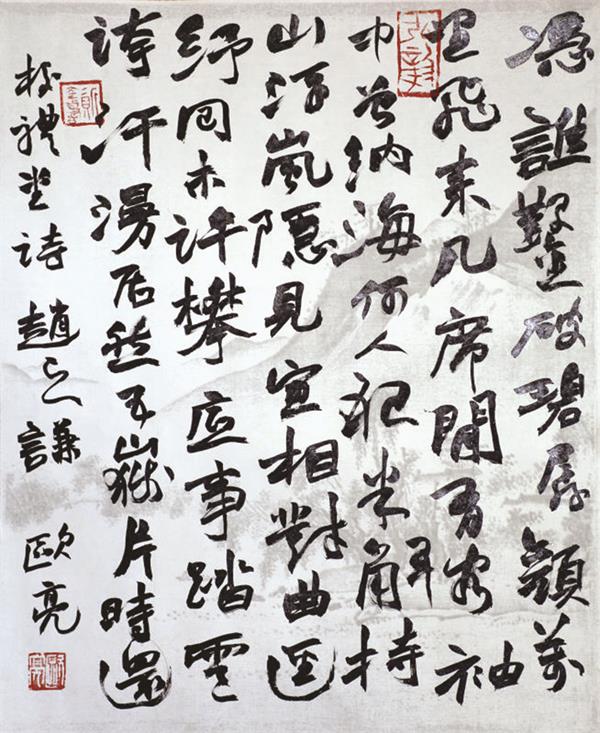

临摹赵之谦书法 欧亮(中书协会员)

临摹赵之谦书法 欧亮(中书协会员)

居幕缪梓

“千里马”为伯乐所赏识重用,是人生最重要的知遇。

道光九年(1829)七月初九,赵之谦出生在浙江绍兴府开元寺东首大坊口赵家。4岁开蒙,10岁潜心宋学,17岁拜山阴名儒沈复粲为师学习金石之学。

14岁,赵之谦母亲去世,次年兄长讼事,家财骤败。赵之谦经常过着“寒月单衣,朝夕断炊”的生活。

道光二十八年(1848)“伯乐”缪梓改变了他的生活。这一年,赵之谦20岁,中秀才在绍兴府学习;缪梓41岁,绍兴为官。对于这个出身清寒、性格狂狷,与自己有同样身世的年轻人,缪梓高度赏识。他把赵之谦收为及门弟子,言传身教,苦心栽培。两年后,缪梓任绍兴知府,又把赵之谦带到身边,让他在幕府里边学习边工作。缪梓官位不高,但人品、学问、威望很受瞩目,缪幕虽是军营,学术气氛相当浓厚。赵之谦随缪梓四处游走,遍历石门、衢州、常山等地,缪梓给了赵之谦父亲般的温情。

居幕期间,赵之谦勤奋参与政务,同时遍观各地书画名迹和历代碑刻,结交金石好友切磋研讨,书画印艺大进。不幸的是,咸丰十年(1860)按察使缪梓死于守城之战,赵之谦结束了将近十年的“绍兴师爷”生涯。

赵之谦对缪梓异常尊重,“终身执弟子礼甚”。缪梓逝后因人弹劾被朝廷诏夺恤典,“时人莫敢讼言”。身为举人的赵之谦勇敢站出来,愤然上书《缪武烈公事状》诉至京城,据理力争为恩师大鸣不平,终为缪梓平反。这期间,赵之谦刻有一方“血性男子”印。我想,这方印他既送给恩师,又应是寄语自己。

悲庵敬玉

恩师缪梓“罩”了赵之谦10年,爱妻范敬伴随赵之谦15年。

道光二十七年(1847),19岁的赵之谦娶20岁的范敬为妻。范敬,字敬玉,生于书香世家,“七年,遍五经,喜为诗,书宗率更(欧阳询)。”(赵之谦《亡妇范敬玉事略》)。敬玉不嫌丈夫贫寒如洗,不图丈夫仕途辉煌,只求夫君艺术大进,她时常鼓励赵之谦“不在科名上图倖进,要在学术上开先路”。

婚后,敬玉一力担起家庭重担,与赵之谦过着聚少离多的日子。赵之谦给友人的信中说:“弟一家十口,外恃一男人支持供应,内仅一妇人看视衣食。”开始,赵之谦靠开馆授徒、卖字画勉强维持生计;三年后,离家随缪梓居幕游学;缪梓去世后,赵之谦辗转温州躲避战乱,远离妻女。离开妻女诸多不舍,他对朋友说,“今忽分散,不知其死生,忍之不顾,非有大罪而不敢出者,则以儿女私情,必得讨一下落,方为安心之境,并不恋东瓯一步也。”

咸丰十一年(1861)冬天,赵之谦暂居福州,一则寻找上京考试的机会,二则等待着困守杭州的妻女的消息。

半年后,苦守闽中的赵之谦盼到了妻子的消息——绍城战乱,屋室遭焚,敬玉携弱带幼,避走娘家,终因贫病交加辞世,两个未成年的女儿也接连夭折。东瓯一别,竟成天人相隔。看到敬玉写给自己的最后一封家信,赵之谦怆然泪下,“我妇死离乱,文字无一存。惟有半纸书,依我同风尘。”34岁的赵之谦悲痛中刻下一方名印“悲盦”,款曰:“家破人亡更号作此同治壬戌四月六日也撝叔记。”此后,赵之谦改号“悲盦”。“嗟余只影系人间,如何同生不同死?”回到温州,赵之谦手篆“如今是云散雪消花残月阙”“俯仰未能弭,寻念非但一”两印,并撰《亡妇范敬玉事略》,嘱门生钱式刻之。

投契稼孙

同治元年(1862)赵之谦失去了生命中的至亲,天见可怜,但也在这一年,他遇到了艺术人生中少有的挚友——魏锡曾。赵之谦一生所刻印不到四百方,两百多方印是在与魏锡曾交往的三年间、在魏锡曾的督促和“激将法”下完成的。

魏锡曾,字稼孙,浙江仁和人。这年春天,赵之谦避乱福建时,刚好魏锡曾在福建任盐吏。魏锡曾特别喜爱赵之谦的篆刻,听说他到了闽中连忙前去求见,以自己的诗作求赵之谦点勘,并向赵之谦求索一幅墨梅图,两位同乡在异地福州得以相识,结下深刻的友谊。

魏锡曾非常善于制作印谱,“好古善鉴,于印有癖嗜。”见到“偶像”赵之谦,硬缠着要给他制作一套印谱。赵之谦对于篆刻自视极高,同时认为刻印乃“末技”,不愿将自己篆刻成果视之于人,但终于拗不过魏锡曾的热情,答应集刻《二金蝶堂印谱》。赵之谦大量创作从这时开始,半年时间后完成大部分刻稿,次年北京应考又新增部分作品,而后与魏稼孙随刻随寄,同治三年(1864)完成全部印谱。

对于有生第一部印谱出炉,赵之谦心情十分复杂,既有对魏的感激,也有对刻印“末技”的不耻。印稿卷首赵之谦题“稼孙多事”,并题:“稼孙竭半载心力,为我集印稿、钞诗、搜散弃文字,比于掩骼埋胔,意则厚矣。然令我一生刻印赋诗学文字,固天所以活我,而于我父母生我之意大悖矣。”

寂寞身后

“稼孙多事”印衬了赵之谦当官的执念。然而,科举之路的惨淡每每让赵之谦呛出泪来。20岁考做秀才,31岁中举人,35岁会试不第,得了一个国史馆誊录的职位。接下来,37岁会试不第,40岁会试不第,43岁会试还是不第。屡屡不第并非赵之谦天资不聪慧,亦并非其不努力,而是他应试中爱用古字、奇字,抑或所谓“运气”不佳罢。

屡屡不第,寄居京城,衣食仰人,对于自负的赵之谦来说,辛酸难以言喻。居京期间,赵之谦与位高权重的潘祖荫交往甚密。潘此时为正三品京官,他对赵特别赏识。可赵之谦清楚地知道,潘祖荫并非自己知音,自己只不过是帮潘搜购善本古籍和金石古器而已。在与潘祖荫的交往中,赵之谦收敛锋芒,谦恭谨慎,虽然比潘祖荫大一岁,仍以晚辈自居。这对于孤傲的赵之谦来说,心中悲凉自知。

科举不成,赵之谦走纳捐之路。同治十一年(1872),44岁的赵之谦以国史馆誊录议叙知县分发江西。在省志局当差6年才补缺任知县,再6年后,赵之谦因过度劳累而病逝江西南城。

在南下江西任职时,赵之谦专心致志地想做一个好官。为此,他放弃了自己经营多年的篆刻艺术。唯一捉刀是他逝世前两年(54岁)为潘祖荫所刻“赐兰堂”。可惜的是,此时诸多金石好友均已谢世。刀石仍在,并世再无知音。

赵之谦曾与友人说过:“要待知己,极少须一二百年。”今天,我们重读赵之谦,也许能感受他不一样的心境吧。