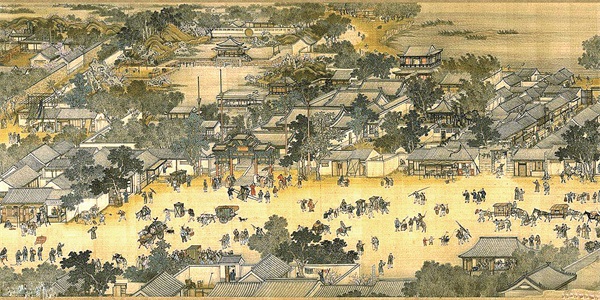

《清明上河图》中的街市

《清明上河图》中的街市

□刘绪义

历史上中国并非一个重商的国度,谈起商业经济,人们大多会想到行商坐贾,“负而贩卖,属于行动者曰商,设肆坐以行售者曰贾”,以至于很多人以为地摊是近代才有的事。其实,地摊有着几千年的历史,晁错在《论贵粟疏》中就说:“小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市,乘上之急,所卖必倍。”在商店没有出现之前,地摊、流动摊贩恐怕就是最古老最经典的商业形式。而城市、商店出现以后,地摊虽然成了湮没在历史繁华深处的风景,却也给城市增添了不少人间烟火味。

城市的发展与摊贩的渊源

研究城市起源就不难发现,尽管有多种起源说,但都离不开“市”,一是因城而市,一是因市而城。《说文》云:“市,买卖之所也。”颜师古注曰:“古未有市,若朝聚井汲,便将货物于井边货卖,曰市井。”这便是“市井”一词的由来。《周礼·司市》则记载:“大市日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”可见,没有买卖就没有城市,最原始的商业买卖无非就是摆地摊或者走乡串里,到后来,出现商贾、城市,但地摊依然存在,即“贩夫贩妇”。

史书上有明确记载最早的市场管理员就是战国时期抗击燕国大获全胜,并且做到齐国国相的田单。1972年在临沂银雀山汉墓中发现的竹简《守法守令十三篇》中的第五篇《市法》,就是齐国市场管理的法律集成,也是迄今为止发现的我国最早的关于市场设立和市场管理的法律条文。

随着城市的发展,政府主动介入对商业的管理,《史记·货殖列传》中的天下名都,一般不只一市,一般县也至少有一市。汉代“市”的设立,基本是按照王制的规定,规划在城内的固定地点,原则是“左祖右社,面朝后市”。地摊就只能在城市的夹缝中求生存,如唐代后期长安昆明池边有老婆婆只能在树下卖食。晚唐诗人姚合便写诗道:“客行野田间,比屋皆闭户,借问屋中人,尽去作商贾。”因而,地摊就在广大的乡村和交通要道上顽强地生存了下来,直到今天,乡村的集市仍然保留着地摊的古老形式,许多地名中也保留着“铺”“埠”等字眼。不管商贩在各个历史时期地位处境如何,都阻挡不了摆地摊者奔波的脚步。

古代城市里活跃的地摊商贩

唐代时城内商业活动限于白天,夜间实行宵禁。宋代坊市制度被打破,农商并重,商业出现一片繁华之象。965年,宋太祖下诏令开封府三鼓以后的昼市不禁,商业买卖也不再限制时间。开封作为宋代都城,人口多达130余万,“万街千巷,尽皆繁盛浩闹”,流动摊贩形式的地摊也迎来了一个黄金时期。

开封城不计其数的小商贩主要是弃农经商的农民或破产者转化而来的流动摊贩,农闲时经商的小贩则更多。“(农户)秋成之时,百通从身,解偿之余,储积无几,往往负贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是也。”在开封、临安等城市,有日夜经营肉、鱼、家禽、时鲜果品、日常百货之类的摊贩,也有众多的早晚专营食品小吃的餐饮“个体户”。

街道上不仅有摊贩,还有街头艺人表演、说书活动。东京大相国寺内也是万姓交易,“近佛殿,孟家道院王道人蜜煎”“两廊皆诸寺师姑卖绣作、领抹、花朵……之类”,飞禽猫犬,珍奇玩好,无所不有。甚至大内也可以摆摊:“诸司人自卖饮食珍奇之物,市井之间未有也”“东华门外市井最盛,盖禁中买卖在此”。但同时,因大内的特殊性,普通商品也身价倍增,“凡饮食时新花果、鱼虾鳖蟹、鹑兔脯腊,金玉珍玩衣着,无非天下之奇。……”

《清明上河图》描绘的更是一片市井繁华。大桥西侧有一些摊贩就地摆摊,买客众多,走街串巷的各种挑货郎络绎不绝,就连虹桥上也有摊贩,左边有五六个摊位,有的撑着大阳伞,有的搭凉棚,各卖其货。

《东京梦华录》记载,巷陌路口,桥门市井,皆卖各种时令水果、吃食饮品,“皆用青布伞,当街列床、凳堆垛”。即以青布伞遮阳,以床凳作柜台,搭建起拆卸方便的临时摊点。大街上也允许流动摊贩的存在:“又东十字大街,曰从行裹角茶坊,每五更点灯,博易买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子”。

宋代流行赏花,一些聪明的农家还看准商机,“昔人种田不种花,有花只数西湖家。如今西湖属官去,卖花乃亦遍户户”,种花带来的经济效益可观,“土人卖花所得,不减力耕”。

恤商政策与地摊民生

繁杂的流动摊贩也给城市管理带来了一定的难题,比如《武林旧事》记载,南宋临安街头即有摆所谓“美人局、柜坊赌局、水功德局”的游手,乃至卖假货的“白日贼”、劫人财物的“觅贴儿”。还有更常见的侵街现象即违章搭建、摆摊等,“城郭广阔,户口繁夥,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空,巷陌壅塞,街道狭小,不堪其行”。

但是,这些问题都没有影响政府的既定恤商政策。

宋朝皇帝出行曾因为各种占道经营,仪仗摆不开,导致“其侍从及百司官属,下至厮役,皆杂行道中……士庶观者,率随扈从之人,夹道驰走,喧呼不禁。所过旗亭市楼,垂帘外蔽,士民冯高下瞰,莫为严惮”。威严的皇帝仪仗成了商民围观的戏场。有关官员想借机整治。没想到“时详定阅习既毕,或言新制严密,虑违犯者众,因不果行”,考虑到这样做会导致违法者众,竟然就不允行。到了宋徽宗时,征收“侵街房廊钱”,干脆承认其合法性。

1056年,包拯担任开封府尹。这年,惠民河水位暴涨,淹了南半城,包拯经实地调研发现,由于沿河两岸商铺违章搭建“偏铺”侵占了河道,加上达官贵人筑堰修建水上园林,以致水泄不畅引发洪灾。即便如此,政府也没有处理任何商贩。

宋代恤商政策的最大受惠者不仅有常驻开封、临安的商贾,还有大批流动摊贩。宋代的商税有两种,对经过收税点的过往商贩收取“过税”,税率2%;对店铺与城镇摊贩收取“住税”,税率3%;少数特定商品,收取10%的实物税,不再另行征收过税和住税。开封不仅无杂税之扰,而且朝廷多次发布减免开封各种商税的诏令,直接惠及流动摊贩,规定除商旅货物外,“贩夫贩妇,细碎交易,并不得收其税”。熙宁七年(1075),“减国门之税数十种,钱不满三十者姆之”。大观二年(1108),朝廷又“诏在京诸门,凡民衣屡、谷获、鸡鱼、蔬果、柴炭、瓷瓦器之类,并姆其税”。

宋太祖还严令禁止苛留行旅,加强对乱收税官员的处置,防止税务官滥用权力,王安石时还颁发《免行条贯》,不许对商人硬性摊派。乱收税者将被处以杖击,对利用职务之便购买商人货物的,以偷盗论处,杖击一百。

宋人洪迈在《夷坚志》里记载了一个叫吴十郎的流动摊贩的发迹史:“吴十郎者,淳熙初,避荒,挈家渡江,初以织草履自给,渐至卖油,才数岁,殆且巨万。”另有一个叫王良佐的,“忠训郎王良佐,初为细民,负担贩油,后家道小康,启肆于门,称王五郎”,靠着当流动摊贩步入了小康。南宋初期,有“欲得官,杀人放火受招安;欲得富,赶著行在卖酒醋”之谚,行在即临安(杭州)。城市贫民可以将自己用不了的什物拿到人多处换钱,再买回盐、油等生活必需品,以解生活之困。

隐藏在宋朝商业繁荣背后的大批流动摊贩,撑起了城市繁华的半壁江山,积淀起深厚的民俗文化传统,以至于整个宋代的文化都充满“下里巴人”意识和人文关怀。历史表明,恤商就是恤民,其中不仅包含了就业、民生问题,而且促进了商业繁荣,社会稳定,古代的成功经验依然值得现代借鉴。