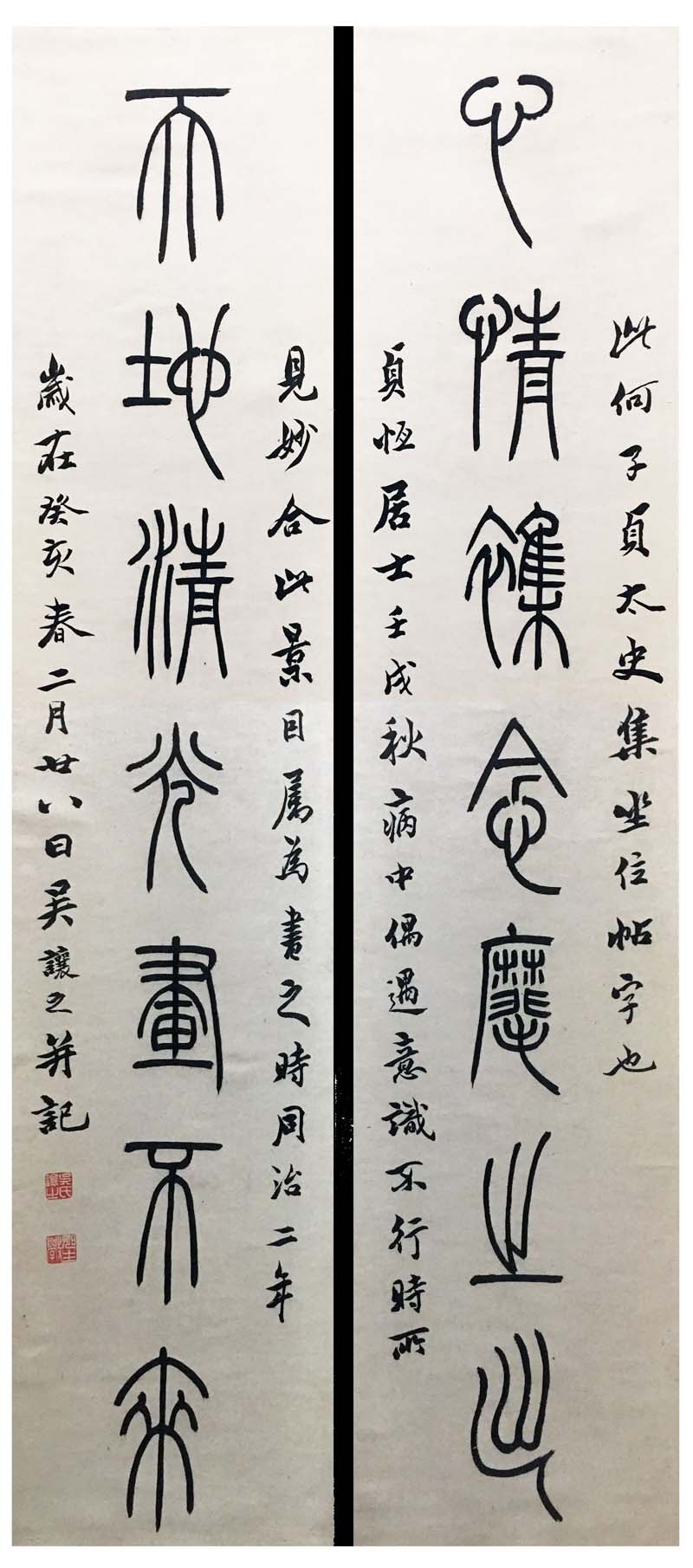

吴让之《篆书心情天地七言联》纸本篆书 127.5×27.5cm×2 1863年 西泠印社藏 释文:心情杂念麾之出,天地清光画不来。

□万汝青

他继承发扬了老师包世臣、祖师邓石如高超的书法篆刻艺术,却过度“传染”了他们鬻字度日的布衣本色,以致晚年到了乞米度日之地步。他叫吴让之(1799—1870),晚清著名篆刻家、书画家。

才可斗石运不济

吴让之,江苏仪征(今扬州)人,原名廷扬,字熙载,后改字让之,亦作攘之,号让翁、晚学居士等。吴让之先世是安徽望族,后迁居南京。为谋生计,父亲吴明煌入籍仪征,家住扬州运司前街,以给人看相、预言吉凶祸福为生。母亲汪氏,安徽盐商之女。

吴让之幼而好学,擅长诗文。《清史稿》称其“博学多能”。11岁,吴让之师从扬州名宿黄春谷学诗,所作《梅花诗谜百首》,被人赞叹“此才岂可以斗石计耶?”

《清稗类钞》载:“让之多艺,刻印第一,次画花卉,次画山水,次篆书,次分书,次行楷。”然而,就是这样一位从小多才多艺的大艺术家,却一生清贫,晚年更是落魄到寄居寺庙,潦倒而终。

这个“相面先生”的儿子运气为何如此之差?

先看时运。吴让之出生于嘉庆四年(1799),这一年乾隆驾崩,和珅被赐死,大清盛世逐步走向衰败。吴让之所历嘉庆、道光、咸丰、同治四朝,吏治腐败,内忧外患,社会动荡。特别是咸丰三年至八年间,扬州曾经3次被太平军占领,遍地烽火,年过半百的吴让之为避战乱,流落寓居,聊以存身。同治二年(1863)冬,吴让之回到扬州,已65岁了,他在写给朋友的信中叹息说:“弟冬仲回邗,十年乱后,万事全非。蛰处余生,了无情绪。”

再说仕运。吴让之幼承家教,走祖父科举之路。嘉庆二十二年,18岁时考中生员,后来院试合格,成了秀才。秀才考试分成六等,一等和二等可参加上一级考试。作为三等以下秀才的吴让之,没有获得入仕机会。

科举无门,吴让之经包世臣举荐居幕,可变故频频。包世臣把吴让之等人举荐给江苏按察使李彦章。道光十六年(1836)正月,李彦章升任山东盐务使,邀请吴让之和刘文淇纂《扬州水道记》,但李彦章还未赴任就病逝了。道光十八年(1838),包世臣出任江西新喻知县,吴让之馆于包氏,不到一年包世臣即卸任。道光二十九年(1849),吴让之被聘为“文汇阁秘书”。这里本是吴让之的用武之地,但仅过四年,太平军下扬州将文汇阁付之一炬。咸丰十年(1860),吴让之应“中兴四大名臣”胡林翼之邀,赴安庆襄赞军机,孰料第二年49岁的胡林翼竟在武昌军营咯血而死。

虽然中年后吴让之书艺开始成熟,人们把他的书法篆刻、陈若木的画和龚午亭的说书誉为“扬州三绝”。一个书法治印名重于当时的书画篆刻家,卖文鬻字收入应该不菲,可吴让之或是经营不善,并未积累任何财富,一生拮据,越老越穷。

一灯不灭传薪火

吴让之曾刻斋馆名“师慎轩”。“师慎”,即师法包慎伯(包世臣)之意。

吴让之20岁师从包世臣学习书法,而包世臣是邓石如的关门弟子,是邓氏书法的极力代言者。史载吴让之和包世臣师徒情深,包世臣对其倾囊相授,“包吴师徒相洽三年有余,包氏以熙载确为薪传石如衣钵不二良才,遂于临别之时,命熙载跪于邓氏画像之前,授其邓氏亲拓《完白山人印稿》,倾囊相赠所藏邓之原石印章、书法诸件。熙载得以深窥邓氏精作,日久遂登邓氏之堂室。”

有狂狷之名的晚清书画篆刻家赵之谦评价吴让之:“我朝篆书以邓顽伯(邓石如)为第一,顽伯后近人惟扬州吴熙载及吾友绩溪胡荄甫(胡澍)。

邓石如被称为“碑学开山鼻祖”,他将篆书推向了一个新的历史发展平台。有人评论邓石如小篆是“千年一人”。吴让之篆书在融合邓石如圆滑温润风格的基础上,形成自己方中带圆、圆中有方的吴氏独特风格,颇有“气贯长虹、刚劲有力、咄出新意”之态。

吴让之最大的艺术成就还在于金石篆刻。他和赵之谦、吴昌硕、黄牧甫被称为晚清四大家,共同创造了自秦汉之后中国印章史上的第二个高峰 。吴昌硕评价吴让之:“让翁平生固服膺完白,而于秦汉印玺探讨极深,故刀法圆转,无纤曼之气,气象骏迈,质而不滞。余尝语人:学完白不若取径于让翁。”

吴让之早期在扬州以刻竹谋生,擅用冲刀浅刻之术,腕虚指实,刀刃披削,运刀如“神游太虚,若无所事”,成为篆刻“用刀上开法门的大师”。其晚年治印运刀更臻化境,继承了邓石如“以书入印”“印从书出”的篆刻理论和实践,又发展了邓石如“圆劲”一派的用刀之法,字法、布局、行刀、款法自出机杼,在浙派末流习气充满印坛的当时,将皖派中的邓派推向新的境界。

但使残年饱吃饭

吴让之刻有一方两面印:“但使残年饱吃饭”“只愿无事常相见”,喟叹战火弥漫,故园萧寂,穷困潦倒。观照吴让之一生,除了书画篆刻,大多数时间是为吃饭而活着。

为了吃饭,50岁的吴让之以寄食为生。为避战乱,咸丰三年(1853)吴让之从扬州流寓到了泰州。第一站,住进的是时为泰州首富的姚正镛家。姚正镛成了吴让之的资助人,吴让之则毫不吝啬地为姚正镛挥笔操刀,先后为姚治印120方。之后,又相继客寓岑镕、陈守吾、朱筑轩、徐震甲等名门。后来又寓刘汉臣家3年之久。离开之时吴让之朱书《说文》一部赠之,文末跋语道“寄食三年,无以为报”。在刘汉臣家吴让之不仅为其子弟课读,还为刘治印88方,刻砚一方,书画多幅。

为了吃饭,60岁的吴让之以“晚学生”学画。寄居毕竟不是长久之计,吴让之于是借住在泰州东坝口一所观音庵里。为补充糊口技能,他拜小自己十岁的画家郑芹甫学画,还专门刻了“晚学居士”“晚学生”两印明志。在一幅题画诗中他写道:“乌桕丹枫叶渐凋,杜陵蓬鬓感萧萧。奚囊收得秋光满,聊与西风破寂寥。”

为了吃饭,吴让之甚至于拾起了自己父亲“相士”的行当。由于求书索画买印者少,晚年吴让之失落到寺庙中以拆字卖卜糊口。夏兆麟《吴陵野记》记载:“扰攘之秋,求书者少,先生苦无以为活,乃于东门小校场武庙中拆字卖卜,以为糊口之资。得铜钱二百枚,则欣然有喜色焉。”当一个有尊严的艺术家以此求生,生活使其麻木,可屈辱有谁得知?他曾撰联自嘲:“有子有孙,鳏寡孤独;无家无室,柴米油盐。”

同治九年(1870),吴让之离世,终年72岁。