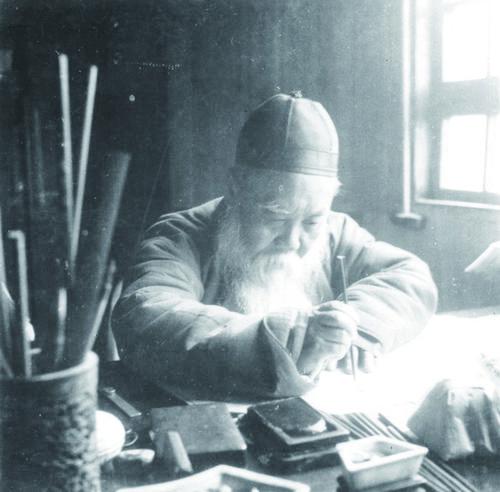

马一浮(1883-1967),儒学家、理学家,曾任第二、三届全国政协委员

□鲁建文

如果有人问在中国曾经谁读书最多,我的回答要数马一浮先生。弘一法师曾有一个评价,他说:“假定有一个人,生出来就读书,而且每天读两本,而且读了就会背诵,读到马先生的年纪,所读的书还不及马先生之多。”可见,马一浮不仅读书的数量惊人,而且还能背诵好多的原文。

马一浮自幼聪明好学,与书为友,15岁便中得秀才,但真正潜心下来专门读书,却是在22岁以后。当时,他刚从驻美使馆留学生监督公署回国,隐居于西子湖畔,开始了30多年与世隔绝的读书生涯。曾经满腔热血的他,最终没有走向革命,而作出这样一个决择,既有对时局悲观的原因,也与接连失去父母、妻子以及两位姐姐的家庭变故有关。他先是与谢无量住进了镇江的海西庵,不久经肇安法师介绍,寄居于杭州广化寺、永福寺,几年后又搬入了杭州市区,先后在宝柱观巷、延定巷、马所巷居住。他选择在这些地方住下,应是能让自己拥有一个心无旁骛、专心读书的心境。同时,可能考虑到去西湖孤山南麓文澜阁读书的方便。当时的文澜阁拥有3.6万多册藏书,是我国清代所建的七大藏书楼之一。从后来他几乎读尽文澜阁所有藏书来看,这无疑是一个重要原因。

在西子湖畔读书的日子里,马一浮可谓“深居陋巷,箪食瓢饮,不改其乐”。从以上六处寓所不难看出,大都相当简陋,有的仅能遮风避雨。曾到延定巷拜谒过马先生的沙孟海,就有这样的记载:“一片泥地,长满青苔。堂上只放着一张新式圆桌,几把椅子,会见客人。壁间挂一副手写小篆楹联,文曰‘任呼茂叔穷禅客,早判公羊卖饼家’。”在饮食上,他除了嗜好喝茶、抽烟外,再无别的讲究,往往兴致一来,手不释卷,夜以继日,连饭也顾上吃。为了充饥,他便用一种外头包有紫铜的旧式炉子,将豆腐放在锅里一边炖,一边吃,一边读书。曾三次上门向马先生求教过的丰子恺,在《陋巷》中回忆说:“当时,我觉得他的肖像宜用木炭描写,但那坚致有力的眼线,是我的木炭描写不出的。我正这样观察的时候,他的谈话中突然发出‘哈哈’的笑声。我惊奇他的笑声响亮而愉快,同他的话声全然不接,好像是两个人的声音。他一面笑,一面用炯炯发光的眼黑顾视到我。”可见,尽管当时生活相当的俭约,但他在精神上却是十分的愉悦。

潜心读书的马一浮,不仅生活简单,而且不为名利所动。当时上海的《民呼》报和《独立周报》都先后邀他发表文章,但他都婉言予以谢绝。他在给《独立周报》的回信中说:“仆既于当世之务未尝究心,强欲有言,无异对庙堂之士饷以黄冠,坐行阵之间忽陈俎豆。见之者非唯笑鄙说为不伦,亦将讥大报以无择。”蔡元培担任教育部长时,看在可算是同乡的缘分,特邀他做秘书长,但他到任不到三周便挂冠而去,说“我不会做官,只会读书,不如让我回西湖去”。蔡元培出任北大校长后,又邀他做文科学长,他同样一口予以婉谢,说“古有来学,未闻住教”。最有意思的是,浙江大学校长竺可桢“三顾茅庐”邀他任教,他虽没有当即拒绝,却提出了两个必须报国民党当局批准的要求:一是聘其为国学大师,二是课程称之为国学研究会,让浙大在难办的麻烦中不得不自行放弃。竺可桢在日记中记载说,对请马一浮任教一事自己做到了“仁至义尽”,可见没有半点的夸张。

自住进西子湖畔之后,马一浮除到文澜阁外,很少外出。平常到他寓所最多的就是几个诚心求教的弟子或学生。虽偶尔也有一些知名学者来访,但马先生从不回访。当时全国各地,仅有李叔同、梁漱溟、熊十力等十余人,能与马一浮展开学术讨论,可谓少得可怜。而马一浮与他们的交流,也大都限于书信形式。他与杭州佛学界的学者,虽相互偶有走动,却为数不多。据说,他的这种作风,一直保持到新中国成立之后。1957年,苏联领导人伏罗希洛夫访问中国,在周恩来的陪同下,到杭州蒋庄拜访马一浮。伏罗希洛夫听了周恩来的介绍后,爽朗地问马一浮先生:“您在研究什么?”马一浮回答说:“读书。”接着伏罗希洛夫又问:“您现在做什么?” 他的回答仍然是:“读书。”伏罗希洛夫离开蒋庄时拟请他一同外出走走,他却回答:“恕不奉陪。”就是这样,如此重量级的人物相邀,马一浮仍不愿离开自己的书斋,读书已专注到这个程度。

在读书方法上,马一浮更是与众不同,尤为独到。他在《读书法》一文中说,读书的目的,在于“知意、明理、博文、蓄德”。而“欲读书,先须调心,心气安定,自易领会。若以散心读书,博而寡要,劳而少功,必不能入。以定心读书,事半功倍。随事察识,语语销归自性,然后,读得一书自有一书之用,不是泛泛读过。”在其具体方法上,他主张“通而不局”“精而不杂”“密而不烦”“专而不固”。他说:“局与杂为相违之失,烦与固为相似之失。执一而废他者,局也;多歧则无统者,杂也;语小而近琐者,烦也;滞迹而遗本者,固也。”“通则曲畅旁通而无门户之见,精则幽微洞彻而无肤廓之言,密则条理严谨而无疏略之病,专则宗趣明确而无泛滥之失。”在他看来,如果做到了“不局不杂”,就能“知类”;做到了“不烦不固”,就能“知要”。“知类而辩其流别,是博之事;知要而综其指归,是约之事。”可见,马一浮读书,并非仅凭其天赋,而有自己不同的方法。

我想,马一浮数十年潜心下来专门读书,足不出户,显然应是特定个人背景下的产物。对于今天的人来说,恐怕既不可能,也不必仿效。但他那种“心气安定”的读书精神,却颇为值得我们学习。这也许正是医治当下现实生活中热衷应酬、无心读书顽症的一剂良方。