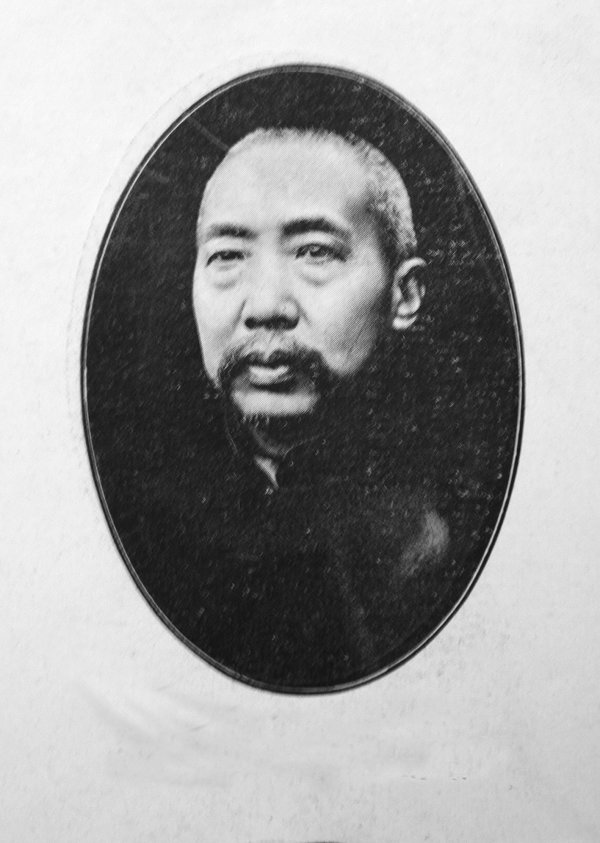

周震鳞(1875—1964),长沙人,中国近代民主革命家,第一届全国政协委员

□孙意谋

1938年11月,63岁的周震鳞怀着对国民党政府的失望以及对国家前途命运担心的心情,回到家乡宁乡王家湾,准备在这里“息交绝游,斯长为农夫以没世”了。

王家湾,位于宁乡五都六区石子村,即如今的东湖塘镇太平桥村许家坝。这里地处宁乡市东南,距长沙百余里,离宁乡城区60余里。村前靳水支流萦绕,村后低山丘陵纵横起伏。

回到阔别多年的家乡,远离了城市的喧嚣,周震鳞的乡村生活过得充实而悠闲。每天清晨,他都要曳杖外出,于山径田陌之间散步。途遇晨起兴作的耕夫樵子,他亦每每驻足让道,亲切地与他们互相招呼问候。有时也应邀步入道旁茅房草舍之中,与主人家长里短,闲话桑麻。家乡人都知其为“大官”,每每感叹道:“七太公真不像做大官的人,没有一点架子。”

周震鳞酷爱读书作字。在湖南资产阶级民主革命初兴时期,湖南省有号称“三大法宝”者,就是指黄兴的“腿”,周震鳞的“手”,覃振的“嘴”。所谓周震鳞的“手”,不仅是说他能写出一手非常漂亮的字来,而且也是指他写出来的文章具有十分深刻的道理,对于事物有着独到而敏锐的见解。数十年的军政生涯,他坚持夜读,通宵达旦。每有薪水节余,也尽购书籍。迁居回乡之后,这些书籍也都随身携往。在他的卧室书斋中,全都是书架,经史子集、天文舆地、诗词佛典,无所不有。每日晚间9时之后,必返书斋,就于灯下,读书两个小时。他的书法庄重典雅,别具一格。数十年来,无论是在政事繁忙之暇,还是军阵奔波途中,从未间断临池挥毫。在王家湾,他有一个百多平方米的大书房,临窗摆放张大紫檀书桌,置有宋官窑大笔筒,贮大小湖笔数十支。当时远近求书者,不绝于途。周震鳞也都是来者不拒,有求必应。他还常常临摹碑帖,装裱成册,散于子侄诸人。

周震鳞早年在两湖书院求学时专攻舆地,深晓地面植被多寡对于人们生活环境具有很大的影响。王家湾虽然不乏良田美襄,但是荒山秃丘也处处可见。周震鳞决意改变这一情状。他除了雇人帮助耕种自家40余亩粮田,以供全家全年口粮外,又另雇了十数人,专门负责在荒山秃丘上开荒栽植茶、松、杉、桐等木。及至抗战胜利后,这些荒山已然遍染层绿,一片生机。

周震鳞乡居务农期间,正是长沙大会战之时,湖南境内烽烟四起。一次,第九战区司令长官薛岳派遣一名姓武的少将参谋前往宁乡催促军粮。这位武参谋少将,打着第九战区司令长官部的招牌,动辄以欠缴军粮、贻误战机为名,抓人办人。周震鳞便派人将武参谋叫到家中作客,出面为乡里百姓说情。但是,这位武参谋却振振有词地说,自己是奉薛司令长官之命前来催粮,气势凌人。周震鳞见他竟然拿薛岳来恐吓自己,不禁大怒,叫人取来笔墨,然后对武参谋说:好,现在我就下一条手令,叫薛岳给我收回湘北失地,你这就给我送给他。言语之间,怒目圆睁。那位耀武扬威的武参谋,一时间被吓得不知所措,急急告辞而去。薛岳得讯之后,赶紧写信给周震鳞,向他道歉。周震鳞早岁性格倔强,办事雷厉风行,当年广州非常国会选举孙中山为临时大总统时,因有人提出反对意见,他就曾以案上墨盒怒掷其人。但是此次他回到乡里之后,于左邻右舍之间,态度和蔼,从来没有像这次发火动气。所以家人见到这般情形,也都暗自诧异。

这位辛亥革命元老、黄兴的同学好友、孙中山的忠实追随者、毛泽东“老老师”,还为家乡人民做了两件大好事。一是他创办宁乡驻省师范,即宁乡师范前身。1903年夏天,周震鳞“鉴于官立学堂之扩张困难,私立学堂之孤危易惹指谪”,首倡把设于长沙望麓园的宁乡试馆改为宁乡驻省中学学堂,后又改为宁乡师范。在学校创建时,周震鳞争取到了宁乡湘军名将黄少春的巨款资助,使学校开办成功。1916年,18岁的刘少奇曾就读于宁乡驻省中学堂。二是组织编修民国《宁乡县志》。全志约170余万字,文字篇幅居清代、民国年间全国州、府、县志之首。历时十载,几经删汰,广采典籍,补入新章,体制创新,典型规范,被近现代方志学家誉为民国方志上乘,与王闿运《桂阳县志》《湘潭县志》等同为民国名志之一。周震鳞亲任县志委员会主任,题写了书名并作序。如今人们要了解宁乡的过去,民国《宁乡县志》是必不可少的查阅书籍。

我们来到周震鳞故宅“果善新村”。一个世纪的风云变幻,这里早已不是当年的模样。两栋两层小洋房已经取代了周氏故宅,门前的对联“诗藏圣哲,笔舞波澜”不经意间似乎诉说着这里源远流长的书香历史。年过九旬的江奶奶听说我们来看道七公的房子,十分热情,她一边和我们谈论着她所见过的周震鳞,一边带我们来到屋后,树荫下果然残存着两堵墙壁,这就是当年周震鳞曾经看书习字的地方。而在故宅旧址正对面,新修的长韶娄高速上车如流水,异常繁忙。