徐悲鸿的夫人廖静文是浏阳人,我曾陪市里的领导到北京特地拜访过这位家乡的老大姐。她戴着贝雷帽,系着酱红色的围巾,画着淡淡的妆在客厅接待我们。她当时已是80岁高龄的老人了,但精神矍铄,思维敏捷,有着一种艺术家的高贵气质。在问过家乡的发展情况后,她送我们每人一本她的新著《徐悲鸿传》,接着又带我们去参观了徐悲鸿纪念馆。她一边领着我们看,一边讲述徐悲鸿这些画作产生的背景,让我们对这位艺坛巨匠有了许多新的了解。

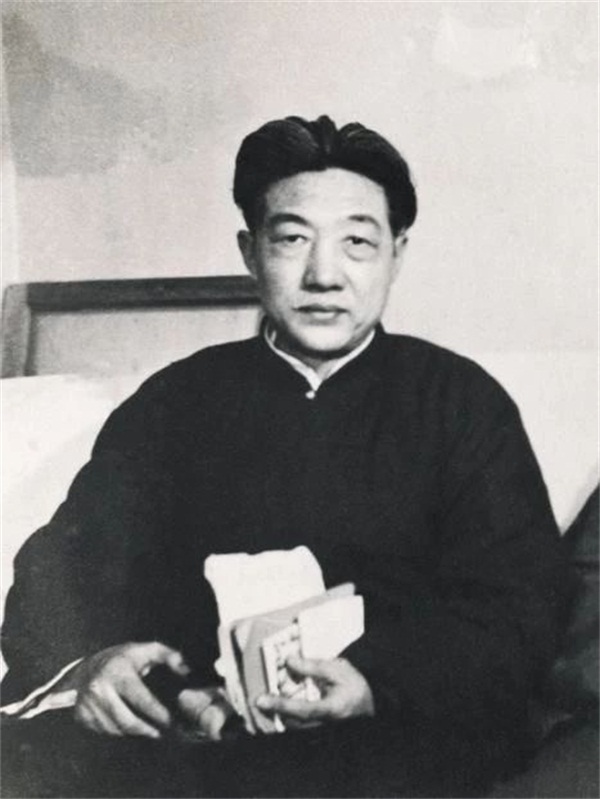

徐悲鸿

徐悲鸿不仅是中国现代的著名画家,也是中国现代美术教育的奠基人,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院、中央美术学院。廖静文大姐介绍,徐悲鸿6岁随父亲读书,9岁学画,13岁浪迹江湖,卖画为生。然而,天有不测风云,他17岁那年,父亲在卖画途中突然病倒,两年后不幸去世。21岁时,他考入教会主办的震旦大学学习法语。在康有为、蔡元培的帮助下,不久他便到日本留学,专修美术。回国后应聘为北大画法研究会导师。接着于1919年3月,他又到法国留学,考入巴黎国立美术学校就读,并游历西欧诸国,观摩西画技法。

早在日本学习归来时,他便提出了“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”的中国画革新构想。从法国回来之后,他更是身体力行推动中国画的革新,批判毫无生气、陈陈相因的文人画法,努力提倡师法造化,学习西画优秀技法,使之与中华民族绘画优秀传统相结合,以创造出更新颖、有真感、富生气的中国画。

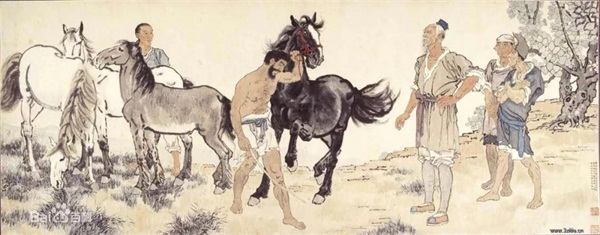

九方皋

我们随廖静文大姐在纪念馆参观,琳琅满目的作品不时让我们感受到徐悲鸿先生的这些理念。1931年所作的大型中国画《九方皋》,是他主张中国画革新的早期作品,取材于《列子》中九方皋相马“见其精而忘其粗,见其内而忘其外,见其所见,不见其所不见”的故事。创作这幅画时,中央大学还没有正式的画室,由于画幅太大,尽管七易其稿,他都是靠“扒着地板上”完成的。画中人物个个栩栩如生,呼之欲出,九方皋的自信、牵马者的彪悍、养马者的勤恳、旁观者的疑惑、无知者的不屑都跃然纸上。特别是,他跳出古人回避身体袒露难画的做法,融入西画技法,将人物袒露的胳膊、小腿、胸部描绘得结构准确,见筋见骨,同时又保留着中国画中的线条之美,颇显其功力。当时的中国,正值国民党的反动统治之下,政府腐败无能,国家山河破碎,而大量的优秀人才却长期遭到压抑和埋没,让徐悲鸿一度内心极为苦闷。不难想象,他创作《九方皋》这幅中国画,无疑正是自己内心世界中这一苦闷的尽情抒发,寄托着他对人才发掘、人才启用的美好愿望。

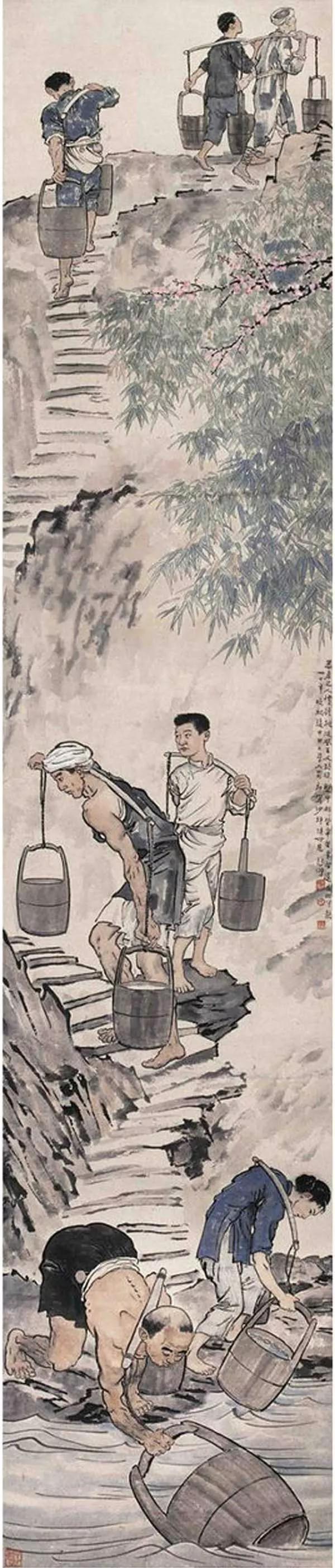

挂在厅中的《巴人汲水图》,是徐悲鸿创作于1938年的条幅式大型中国画,记录着他对中国画革新的深入探索。抗战全面爆发后,徐悲鸿所在的中央大学迁入重庆。他与许多社会名流一起住在沙坪坝,每天过江到对岸中央大学给学生上课,看到百姓到江边挑水,沿着百多丈高的崎岖山路拾阶而上,累得满头大汗,深感汲水不易。他怀着对他们的深深同情,挥笔创作了这幅作品,并题诗一首:“忍看巴人惯担挑,汲登百丈路迢迢。盘中粒粒皆辛苦,辛苦还添血汗熬。”整个画面分为舀水、让路、登高前行三段,竹丛阴翳,山花绽放,人物造型、表情各不相同。其中融入西画技法,将挑水人宽阔的肩膀、健壮的手臂和结实的双腿表现得活灵活现,折射出巴蜀人民与自然进行斗争的不屈精神。

巴人汲水图

在展厅中,最引人注目的作品应是巨型中国画《愚公移山》。这是徐悲鸿根据人们非常熟悉的《愚公移山》寓言创作的,完成于1940年。这应算是他主张中西绘画艺术结合,进行中国画革新的典型代表作。画中的前排是六位壮汉,四位全裸,两位半裸,高举铁臂,挥舞银锄;站在中央的是信心满满、鹤发银须的愚公和手抱箢箕、搬运山石的稚童;下方是象征愚公一家子子孙孙没有穷尽的牵牛花、常青藤这些中国画传统元素,呈现一种众志成城、不畏困难、气吞山河的气势。人物个个造型准确,形象逼真,富有动感,那发达的肌肉,粗壮的肢体,强健的骨骼描绘得真实可见、惟妙惟肖,无疑得益于西画技法的有机融入。创作这幅画时,中国正处抗日战争最困难的时期,徐悲鸿坚信,中国人民只要能发扬愚公移山百折不挠的精神,就一定能够取得抗战的最后胜利。他正是怀着这样一种信念,创作了这幅巨型中国画。作品表现出的磅礴气势,对当时的国人无疑是一种巨大鼓舞。

徐悲鸿先生的这些中国画,显然是他力倡中西画法融合、开启一代新风的精品力作。他的实践证明:融合是求新的妙方,也是出新的法宝,更是革新的有效途径。人类许多的新生事物,都在是融合中产生,在融合中前进,在融合中不断完善的。然而,在当时有一些人却对徐悲鸿的中国画革新看不惯,对他倡导写实主义,融入西画技法,解决中国画不足的教学思路予以大肆攻击。

邵晓锋先生在《徐悲鸿画传》中记述,1928年,北平大学艺术学院就在保守势力的煽动下发生了一起“倒徐”事件,徐悲鸿一时成为众矢之的。他感到势单力薄,孤掌能鸣,只得拂袖而去。接着在1947年,南京国民党中央文化运动委员会又在北平艺术专科学校策划了一起声势更大的“倒徐”事件。他们散发传单、组织罢教、举行新闻发布会,攻击徐悲鸿是“摧残国画,毁灭中国艺术”的罪人。面对来学界和非学界的压力,他坚信自己的中国画革新的方向是对的,于是“独持偏见,一意孤行”,终于击退了当时的种种进攻。尔后几十年中国画的发展轨迹,也充分证明了徐悲鸿先生当时的革新方向和大胆实践是符合艺术发展规律的。

在纪念馆兴致不减地参观了一个多小时,临行前我们诚邀廖静文大姐回家乡看看,她欣然应约。2012年10月,九十高龄的她,专程回了一趟老家,精神还相当不错。时隔不到3年,却惊闻她老人家不幸在北京逝世的噩讯,她当年陪我们参观纪念馆的情景再次浮现在我的脑海,心情久久难以平静。今天,我写下这篇短文,也可算是对两位老先生的一种怀念吧!

END

文|鲁建文