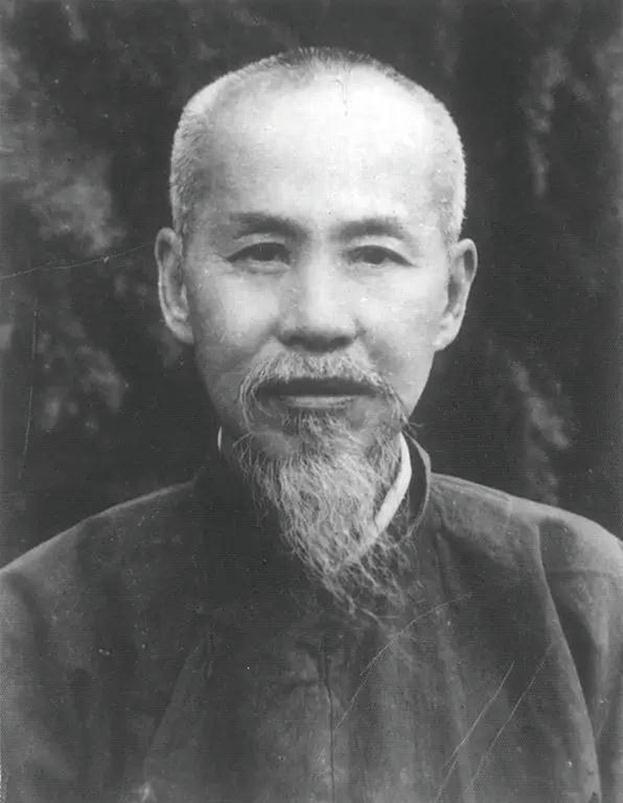

熊十力(1885~1968),哲学家、思想家,曾任第二、三、四届全国政协委员

梁漱溟(1893~1988),哲学家、教育家,曾任第一、二、三、四届全国政协委员,第五、六、七届全国政协常委

□鲁建文

1924年初夏,39岁的熊十力接受好友梁漱溟的邀请,与五六名北大学生一起从北京出发,前往山东。他们此行的目的是,与山东省议会议长兼省立一中校长王鸿一共同创办曲阜大学。此前,熊十力在北大任教虽然只有两年时间,但颇受学生的欢迎,正处事业发展上升期。他毅然辞去这所中国最高学府的教职,无疑是为感谢好友梁漱溟曾经的知遇之恩。

年轻时的熊十力,对佛教一直持批判态度,砸过寺庙,毁过佛像。他曾在《庸言》上发表札记说:“佛道了尽空无,使人流荡失守,未能解缚,先自逾闲,其害不可胜言。”针对这些指责佛教的话,1916年,梁漱溟在《究元决疑论》一文中指名道姓地批评熊十力说:“凡夫熊升恒(熊十力原名)不能固据其世间之礼教,又不能皈依正法以出世,而唯贪着五欲,不舍世间,窃无违碍之谈,饰其放逸之行,则是黠滑之所为,非吾释子所有。”指摘熊十力愚昧无知,不解佛教真谛。梁漱溟的这篇文章当时影响很大,蔡元培读后亦大加赞赏,因此,年仅23岁且没有学历的梁漱溟被聘为北大讲师,教授印度哲学。

熊十力一直以为“举头天外望,无我这般人”,相当自负。1919年,他看到《究元决疑论》一文后,一口气将其读完,不仅没有生气,反而像找到了知音一样地兴奋,认为此文作者值得结交。他连忙给梁漱溟写了一封信,对文中的批评表示认同,并相约在暑假期间与其再作切磋。梁漱溟见信后亦很高兴,随即回信应约。

转眼间暑假到了,熊十力从任教地天津南开中学出发,前往北京与梁漱溟相会。一路上,他一直在琢磨着梁漱溟这个人。他想梁漱溟一定是一位专门从事佛学研究、造诣很深的老教授。文中不仅批评了自己这样的无名之辈,还对康德、叔本华、梁启超、章太炎等国内外顶级学术大师进行了指责。他认为不是自身学术素养非同一般,是绝对不敢这样做的。而两人相见后,熊十力发现坐在对面的梁漱溟却是一位比自己小了9岁的小老弟,但其学术涵养确实相当广博,谈吐不凡。接着,他俩就佛学问题进行了一场热烈讨论,各抒己见,毫无顾忌。虽然有的问题两人谈得十分投机,但更多的问题却是意见相左。一时之间谁也说服不了谁,争得面红耳赤亦无结果。最后,梁漱溟以示收场地对熊十力说:“建议老兄去找南京内学院欧阳竟无大师为师,经过一段学习后,我们再来讨论。”就此结束了这场改变熊十力人生走向的讨论。

熊十力接受了梁漱溟的建议。时间一晃又两年多,熊十力与梁漱溟在南京内学院再次相见。梁漱溟来内学院,是受北大校长蔡元培的委托,寻找哲学系唯识学讲师人选的,没想到原拟定的人选,欧阳竟无大师却不肯放。梁漱溟碰上熊十力后,两人都十分欣喜,经过一番交谈,梁漱溟察觉学习两年之后的熊十力简直判若两人,佛学功底变得相当深厚,无疑下了一番苦功。特别是,看过熊十力即将完成的《唯识学概论》的书稿后,感到熊十力就是自己要找的人选。他心里非常高兴,感叹“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”,而且还是一位故交。对于这个人选,他相信蔡元培一定会欣然接受。因为,熊十力出版第一本著作《熊子真心书》时,还是蔡元培为其作序的。在征得熊十力的意见后,梁漱溟随即返回北京。不出所料,蔡元培当即签发了熊十力为北大“特邀讲师”的聘书,月薪120银元。一个由放牛娃出身,经历过腥风血雨的革命者,从此开始任教于中国的最高学府,

实现了人生角色的一次重大转变。

进入北大后,熊十力根据梁漱溟的提示,准备了一个相当详尽的唯识学讲义,从基本概念和基础知识入手,由浅入深地进行阐述,带领学生走进这个玄奥的学术领域。随着教学的推进,他的体会也越来越多,对讲义中的内容又有了新的认识和理解。他毫不犹豫地将手中9万余字的讲义投进了火炉,付之一炬,跳出自己过去所学的框框,大胆创新,很快整理出一个新唯识学的讲义。在课堂上,他不再将重点放在基本概念和基础知识上,而是结合自己熟悉的《易经》,主要谈研究唯识学的心得和体会。一旦开讲,口若悬河,引经据典,滔滔不绝,一连三四个小时无人退场。他还不时将学生叫到住地家中,自由地进行交流学习,展开争辩,学生无不感到受益匪浅,颇为喜欢。

正在北大干得风生水起、渐入佳境的时候,梁漱溟向他发出了邀请,拉他一起前往山东与王鸿一共同办学。由于经费筹集没到位,加上军阀争权夺利,办学环境不好,熊十力和梁漱溟到山东办学遭到失败。他们先后都回到了北大,两人之间的友谊更加深厚。他俩带着一群学生住在租借的几间平房内,以稿费补贴生活费用,取名“瑜伽精舍”。大家一起读书,交流学问,互勉共进,每天早晨都要进行“朝会”。对此,梁漱溟后来回忆说,“大家起来后,在月台上团坐”“都静默着,一点声息都无”“有时时间很长,亦不一定要讲话,即讲话亦讲得很少”“我们就是在这时候反省自己,只要能兴奋,能反省,就是我们生命中最宝贵的一个刹那”。当然,为论争学问,有时又不免争吵起来。有一次,熊十力和梁漱溟讨论学术问题,观点相悖,一时争得不可开交,语言也越来越激烈,气得不成样的熊十力,趁梁漱溟转身,便后面三拳,并骂其“笨蛋”。而次日两人又重归于好。在生活上,梁漱溟一直吃素,熊十力却好吃肉,尤其喜欢吃鸡肉,不时在菜蔬安排上弄出尴尬,但从来没有影响到他们之间的友谊。两人终于炼成一对始终真诚相待,经得起各种考验的挚友,将其友谊维持到了生命的终点。

由此可见,熊十力闻过则喜,容人批评,不仅获得了一位终身挚友,而且实现了人生最重要的一次转折。可以说,没有与梁漱溟的结交,也就没有后来作为著名哲学家的熊十力。所以,我想一个人虚怀若谷,不畏批评,善于听取各方意见,恐怕是助其成功的一条要诀。